- История создания

- Политическая карьера

- Адвокатская практика

- Февральская революция и Временное правительство

- От Корниловского мятежа к Октябрьскому перевороту

- Кабинет министров

- Состав

- Трагичный исход

- Демократия и реальность

- Хронология событий

- Первый коалиционный состав

- Июльский кризис

- Человек богемы

- Деятельность

- Деятельность руководства страны

- Репрессии и эмиграция

- Июльский кризис

- Крах Временного правительства

- На родной земле

История создания

В конце февраля 1917 года царским указом Государственная дума была распущена, вместо нее в здании Таврического дворца, где находилась Дума, был образован временный комитет во главе с Оттобристой Родзянко. Этот комитет взял на себя задачу восстановления общественного порядка в стране. Однако Временный комитет не имел полной власти, так как многие солдаты и рабочие повстанцев были склонны поддерживать Петроградский Совет, основанный на более радикальных «левых» идеях.

2 марта 1917 года Николай II добровольно отрекся от престола и на основе Временного комитета было сформировано Временное правительство, стремящееся пойти по пути парламентаризма и построить в стране либерально-капиталистическую демократию по примеру союзники Англия и Франция.

Но, увы, Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов пользовался тогда большой популярностью, преследуя цель установления непосредственной «революционной рабочей власти». Как бы то ни было, с февраля по октябрь 1917 года оба этих органа, Временное правительство и Петроградский Совет, работали параллельно, и в стране было настоящее двоевластие (которое впоследствии привело к гражданской войне).

Контроль за работой Временного правительства осуществляли так называемые советы — стихийные органы народного самоуправления, пользовавшиеся большой популярностью в 1917 году.

Политическая карьера

Можно считать, что биография Керенского как политика началась еще во время учебы в университете, когда он участвовал в студенческом протестном движении. А в 1905 году последовал первый арест по обвинению в принадлежности к партии эсеров. Решением суда по этому делу в апреле 1906 г он был отправлен с женой и ребенком в ссылку в Ташкент, но в августе вернулся в Петербург.

Адвокатская практика

После возвращения из ссылки А. Керенский начинает активно заниматься юридической практикой, уделяя особое внимание защите фигурантов политических дел. Участвуйте в процессах, направленных на:

- Расстрел Лены в 1912 г.;

- дело Бейлиса.

Защита Керенского увеличивает его популярность; в 1912 г избран депутатом IV Государственной Думы от партии «Трудовик», где работал в бюджетной комиссии.

В 1912 году будущий правитель России присоединился к масонскому движению.

В то же время он снова начинает преследоваться властями: после участия в деле Бейлиса Керенский в июле 1914 года предстает перед судом на процессе «25 адвокатов», по итогам которого он получает восьмимесячный срок.

В начале Февральской революции Керенский стал известным политическим деятелем. Прежде всего это укрепило его репутацию обличителя пороков царского режима, почти прямого призыва к свержению самодержавия, который он высказал 16 декабря 1916 года в Государственной Думе. Заявления такого рода звучали им неоднократно до отречения Николая II от власти.

Февральская революция и Временное правительство

27 февраля 1917 г. А. Керенский попросил не подчиниться царскому указу о прекращении заседаний Думы, что явилось прямым нарушением законов Империи и началом конца самодержавия. Через несколько дней он способствовал отречению от власти великого князя Михаила Александровича.

После создания Временного правительства 2 марта Керенский стал его министром юстиции, а когда в мае вместе с социалистами было сформировано коалиционное правительство, он стал военным министром и военно-морским министром. На этой должности он формирует состав министерства не по профессиональным качествам сотрудников, а по степени их причастности к февральскому перевороту, что могло повлиять только на его работу в будущем.

В июне 1917 г. А. Керенский предпринял попытку организовать наступление на фронте, которое закончилось неудачей. Популярность министра, достигшая к тому времени своего пика, в результате этого поражения резко упала. Более того, слухи о его якобы роскошной жизни в Зимнем дворце начинают все больше и больше распространяться по Петрограду; Не в силах противостоять бесконечным откровенным изменам, жена Керенского уезжает, забрав с собой детей.

Неудачное наступление в июне привело к отставке князя В. Львова с поста президента временного правительства. А. Керенский становится министром-президентом, продолжая оставаться военным министром и министром военно-морского флота. 12 июля новый президент начал выпуск банкнот, позже получивших название «керенки», а 19 июля назначил Л. Корнилова верховным главнокомандующим.

От Корниловского мятежа к Октябрьскому перевороту

После июльской попытки большевиков захватить власть, Л. Корнилов 26 августа предлагает Керенскому меры по укреплению правопорядка в государстве. Среди его предложений:

- исключить из состава правительства министров, которые стремятся позволить крайне левым силам управлять Россией;

- перестройка работы правительства так, чтобы в стране появилось сильное и крепкое правительство.

Но глава правительства, опасаясь, что в результате потеряет влияние, отклоняет предложение главнокомандующего и пытается отстранить его от должности.

Л. Корнилов отказывается подчиняться приказам Керенского и решает с помощью лояльных ему воинских частей совершить военный переворот, чтобы полностью положить конец большевикам.

Чтобы отряды Корнилова не вошли в столицу, А. Керенский объединился с большевиками, позволив им вооружить Красную гвардию, которая через два месяца сыграет ключевую роль в свержении временного правительства. В то же время большевистские агитаторы проникают в полки Корнилова и убеждают их прекратить наступление. Л. Корнилов и его соратники арестованы.

После провала корниловского восстания Ф. Керенский распускает Думу и объявляет себя Верховным главнокомандующим, формально превращаясь в диктатора, власть которого, по сути, была иллюзорной, поскольку не было больше воинских частей, способных и желающих защищать правительство во время уже неизбежного восстания большевиков… Поэтому в дни Октябрьской революции ему просто пришлось бежать из города. Попытка, предпринятая вскоре с помощью частей генерала Краснова, вернуть себе власть окончилась неудачей.

Кабинет министров

После свержения царя Петроградский Совет считался главной политической силой, сыгравшей важную роль в создании правительства. После переговоров между Исполкомом Петроградского Совета и Временным комитетом началось формирование первого состава Совета министров. В то же время будущее буржуазное правительство приняло ряд условий совета, которые стали частью новой программы. Образовано 11 министерств:

- г. Вы. Львов был назначен президентом;

- Министерство иностранных дел возглавил Милюков П.Н;

- а.Ф. Керенский стал министром юстиции;

- курсант Н. В. Некрасов возглавил МПС;

- Министерство торговли и промышленности возглавил А.И. Коновалов;

- воспитанием руководил профессор А.А. Мануилов;

- военное и военно-морское министерства возглавил А. И. Гучков;

- а.И. Шингарев был назначен министром сельского хозяйства;

- м. И. Терещенко отвечал за финансы;

- в.Н. Львов был назначен обер-прокурором Священного Синода.

- Годнев И.В работал государственным контролером.

Кабинет практически полностью повторял правительственную структуру при короле. Первый состав состоял в основном из представителей класса буржуазии и крупных помещиков.

Члены партии кадетов сыграли важную роль в формировании структуры кабинета и определении политического направления.

Министры работали в сотрудничестве с буржуазными группами, возникшими во время войны. Руководители пытались сохранить царский государственный аппарат, но в организации все чаще входили представители Советов, профсоюзов и других общественных объединений.

Состав

Первый состав Временного правительства почти полностью повторял структуру правительства при царе: в него входили представители среднего класса и крупных землевладельцев. Наряду с этим было сформировано 11 министерств, а само временное правительство возглавил князь Георгий Львов.

Хотя лидеры временного правительства стремились сохранить бывший царский государственный аппарат, в него все чаще входили представители советов и профсоюзов.

Трагичный исход

Ливеровский, Салазкин, Кишкин и Гвоздев умерли дома естественной смертью. Остальным четырем бывшим министрам последнего временного правительства, оставшимся в СССР, не повезло.

В царские времена министр юстиции Павел Малянтович работал юристом, защищал членов революционных партий, но во временном правительстве совершил непростительную ошибку: подписал приказ об аресте Ленина. От последствий этого шага его не спасло даже бывшее подчиненное: какое-то время заместителем Малянтовича работал легендарный сталинский прокурор Андрей Вышинский. Малиантович обратился к нему после ареста в 1937 году, но Вышинский не заступился за бывшего лидера, и в 1940 году он был расстрелян.

После революции министр сельского хозяйства Семен Маслов какое-то время работал по привычной специальности, занимая должность проректора Всероссийского кооперативного института. Но, попав в веху одного из первых великих процессов сталинской эпохи, его обвинили в «деле Индустриальной партии». Расстрелян в 1938 году.

Алексей Никитин, совмещавший сразу две должности — министра почт и телеграфа и министра внутренних дел, в советское время несколько раз арестовывался по подозрению в принадлежности к антисоветской группировке, но каждый раз освобождался за недостаточностью доказательств. Однако 14 марта 1938 года Никитин был снова арестован и обвинен в участии в контрреволюционной террористической организации. 13 апреля 1939 года Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила его к расстрелу. На следующий день, 14 апреля 1939 года, приговор был приведен в исполнение.

Я. Никитин

Я. Никитин

Некоторое время военному министру Александру Верховскому удалось сделать карьеру в СССР, но в начале 1930-х он был арестован по делу Весны (так называли разгром бывших офицеров царской армии. — RT). 18 июля 1931 года колледж ОГПУ приговорил Верховского к смертной казни, но в декабре приговор был заменен на десять лет тюрьмы, и благодаря заступничеству Ворошилова он был освобожден.

Однако 11 марта 1938 года Верховский снова был арестован. Его обвинили в активной диверсионной деятельности, участии в антисоветском военном заговоре и подготовке терактов против руководителей партии и правительства. Спустя пять месяцев Александра Верховского расстреляли на сборах Коммунарка в Подмосковье.

Демократия и реальность

Регулярно встречаются упоминания о том, что члены временного правительства взяли на себя управление страной и народом, которого они не знали и не понимали, а наивная вера в народ перемежалась страхом перед » темные массы».

Здесь нужно иметь в виду одно обстоятельство: для России уже в начале ХХ века было принято понимать «общество» и «народ» как две разные категории. Общество — это образованная часть населения, имеющая какое-то системное образование, проживающая в городе, имеющая службу и работу. А огромная масса населения, более 80 процентов, — это аграрно-крестьянская Россия, которую принято обозначать словом «народ».

Противостояние «общества» и «народа» существовало как на практике, так и в головах политиков. Вся особенность политической жизни ХХ века в том, что «народ» начинает объявлять себя независимой силой со своими идеями и интересами. В этом смысле я готов согласиться с тем, что никто во временном правительстве не представлял, как захватить эти «темные массы». И это касается и первой композиции, и всех последующих.

Верно ли, что члены Временного правительства отличались идеализмом и уверенностью в том, что они смогут построить демократическое государство в России, просто внедрив характерные институты демократии?

Временное правительство — явление очень специфическое. Само его имя характеризует его роль в политическом процессе. Я не думаю, что они считали своей целью введение демократического строя в России, если только они не были такими самонадеянными, как Керенский. Перед временным правительством стояли совершенно другие задачи. Главный из них — гарантировать выборы и созыв Учредительного собрания, которое должно было решить самые насущные проблемы страны.

В этом трагедия временного правительства, всех его членов, что конкретные и очевидные задачи не были решены — они даже боялись с ними столкнуться.

Главным из них был вопрос о войне, аграрный вопрос и вопрос о политическом будущем России. Они могут различаться по степени важности, но все, так или иначе, сосредоточились на созыве Учредительного собрания. На практике только последний состав временного правительства подошел к его подготовке, а значит, уже в условиях серьезнейшего кризиса, когда опасность нависала как справа, так и слева.

Почему первые команды даже не попытались решить эту проблему?

Их политический опыт позволил поверить в то, что у общества и всей политической ситуации еще есть запас прочности. Учредительное собрание должно было решить важнейшие проблемы, поставленные на повестку дня в результате политического переворота: политическое будущее России и аграрный вопрос. Но казалось правильным отложить реформы до конца войны. Оказалось, что эти вопросы превратились в замкнутый круг.

С падением и правые, и левые осознали, что вопрос о мире стал эквивалентен вопросу о власти. Кто позволит, у кого есть конкретная программа, будет править Россией. В конце концов это случилось.

Хронология событий

Во время работы правительства большевики постоянно пытались донести до граждан его негативную политику. В апреле Ленин предложил программу перехода от буржуазно-демократической революции к социалистической и продемонстрировал возможность ее осуществления мирным путем. Возмущение рабочих и солдат росло, участились протесты против руководства страны, что спровоцировало кризис временного правительства 1917 года.

Первый коалиционный состав

Апрельский кризис привел к рождению первого коалиционного правительства. Возмущение масс вынудило Милюкова и Гучкова отстранить от правительства и назначить шесть представителей социалистов. Руководство было распространено следующим образом:

- г. Вы. Львов стал президентом;

- военное и морское министерства возглавил А.Ф. Керенский;

- п. Н. Переверзев назначен министром юстиции;

- м.И. Терещенко возглавил МИД;

- Министерство путей сообщения возглавил А.А. Мануилов;

- к. И. Шингарев отвечал за финансы;

- Министерство трудовых отношений возглавил Скобелев М.И;

- v. М. Чернов возглавил Минсельхоз;

- файл. Г. Церетели назначен менеджером по связям с общественностью;

- руководство Министерством продовольствия осуществлял А.В. Пешехонов;

- Шаховский (кадет) стал министром государственной благотворительности;

- В. Н. Львов назначен обер-прокурором Синода;

- проверку провел Годнев И.В.

Новый состав практически не изменил буржуазного характера власти, только преобразив форму действия.

Крупной буржуазии приходилось делить управление страной с представителями мелкой буржуазии и министрами-социалистами. Ответственные за деятельность руководства эсеры и меньшевики обеспечивали восстановление экономики страны, подготовку аграрной реформы, развитие демократии в армии и т.д.

В декларации, принятой министрами, вкратце напоминается о приверженности правительства своевременному достижению мира. Но на самом деле он послал на фронт почти неподготовленную армию, которая не хотела воевать. По остальным пунктам декларации практически ничего не было сделано, поэтому возмущение масс работой буржуазного руководства проявилось во время демонстрации в июне 1917 года.

Июльский кризис

Причинами возникновения июльского кризиса можно было бы считать последние катастрофические события на фронте и обострение внутренней политики. В России была отменена двойная власть и установлена диктатура контрреволюционной буржуазии. В начале июля три министра (Шингарев, Мануилов и Шаховский) подали в отставку, и вскоре после этого ушел председатель правительства Львова.

На его место был назначен Керенский, который одновременно оставался военным министром и министром военно-морского флота. Эсеры и меньшевики наделили аппарат Керенского неограниченными полномочиями, и Советы вышли из правительства страны. В результате стало невозможно осуществить мирную передачу власти в их руки, поэтому большевики планировали уничтожение буржуазного руководства вооруженными средствами.

Министры во главе с Керенским всячески пытались предотвратить революцию. Постановлением правительства об аресте Ленина было принято решение о роспуске петроградского гарнизона, принимавшего участие в июльской демонстрации. Одновременно с этим на передовой была введена смертная казнь и организованы революционные военные трибуналы.

Второе коалиционное правительство, сформированное в конце июля, полностью перешло к открытой военной диктатуре. Особые права на борьбу с революцией руководство передало министру внутренних дел. Главнокомандующий генерал Корнилов обратился к кабинету министров с просьбой усилить военную мощь.

При этом давление на руководство страны оказывали Великобритания, Франция и США. В конце августа реакционная буржуазия, недовольная национальной политикой министров во главе с Корниловым, подняла восстание, которое подавили большевики.

Человек богемы

Кем был Александр Керенский?

Характеризуя этот, несомненно, блестящий характер революционной эпохи, следует подчеркнуть, что по существу он не принадлежал ни государственным, ни политическим кругам. Скорее, он богемный человек.

Здесь необходимо понять, каким был популярный и востребованный столичный юрист в начале ХХ века. Конечно, это человек, который не лишен самых разнообразных талантов, но, наверное, юридическая подготовка не первая и не основная. Главный из них — разговорная речь и актерский талант, находчивость, склонность к приключениям. В царской России открытый суд был не просто юридической процедурой, а открытой площадкой для обсуждения актуальных, а иногда и политических общественных вопросов. Керенский приобрел популярность именно как юрист по политическим делам.

И вот он приходит в Госдуму, на левом крыле, а потом энергично пробирается к первому составу временного правительства. Секрет успеха — в связях с левыми и демократическими революционными кругами. Для Керенского, в отличие от многих его сотрудников, доминирующей чертой было желание всегда оставаться на плаву.

Мнения о нем всегда были разные, иногда полярные: одни считали его блестящим руководителем и вождем, другие — дураком и политической пошлостью. Сам он, несмотря ни на что, старался держаться на гребне волны, что бы ни случилось.

Фазу, связанную с августовским кризисом, можно объяснить только пониманием этой сути Керенского. Дело в том, что, конечно, была попытка договориться с военными, и Керенскому в результате не хватило самообладания и готовности пережить это, и между ними не было взаимного доверия. Это хорошо известно: Корнилов презирал Керенского, Керенский боялся Корнилова и тех, кто за ним стоял.

Что привело его к конфликту с бывшими соратниками и Корниловым после июльских событий?

Некоторое время ему удавалось дать отпор левой оппозиции в лице большевиков, обвинив их в подготовке государственного переворота и в связи с противником, то есть с Германией. Естественным стал поиск правой коалиции в лице высших генералов и верховного главнокомандующего Лавром Корниловым. Конечно, у них были планы на совместные усилия. Просто не хватало времени и взаимного доверия, и это привело к августовскому кризису.

В результате контакты с военными были прерваны, Корнилов и его соратники были арестованы и находились под следствием, и впоследствии Керенский уже не мог рассчитывать на серьезную поддержку в военных кругах. В сентябре — начале октября последний состав временного правительства прилагает неистовые усилия, чтобы хотя бы не потерять инициативу.

1 сентября 1917 года Россия была провозглашена республикой. Таких полномочий ни у правительства, ни у президента министра точно не было. Этот вопрос должно было решить Учредительное собрание. Однако Керенский пошел на такой шаг, надеясь завоевать популярность в левых кругах. Политическая импровизация правительства и президента министра продолжается. Во второй половине сентября будет созвана Демократическая конференция, с которой затем будет назначена подготовка. Но у этих органов больше не было ресурсов — ни времени, ни уверенности — потому что самой серьезной противодействующей силой, на этот раз слева, являются Советы и большевики, которые с начала октября определенно взяли курс на сильный вооруженный захват власти.

Действительно ли так называемый «Керенский» открыл дорогу большевикам?

Если под «Керенским» понимать период с июля по октябрь, то есть период, когда Керенский возглавлял временное правительство, то можно сказать, что это так. Но с одной оговоркой: в данном случае, вероятно, сыграли роль не усилия Керенского и временного правительства, а объективный ход событий, открывший дорогу большевикам. Они предлагали решения, которые все больше обращались к широким массам населения, а не к «обществу» в принятом тогда понимании.

Верховный Главнокомандующий Российской Армией Лавр Корнилов

Несмотря на поражение в дни июльского кризиса, большевикам удается постепенно взять под свой контроль Советы, чего раньше никогда не было. При этом движение идет снизу: с лета большевики стали самой узнаваемой силой в нижних ячейках, таких как заводские комитеты в крупных городах, а после корниловских событий — в военных комитетах на фронте и в России тыл.

Они давно за это борются…

После корниловских событий они постепенно изгоняют из Советов и своих правых оппонентов. Кстати, именно большевики откликнулись на призыв временного правительства защитить демократию. Мобилизовав рабочих, они создали революционные военные формирования, которые стали силой, осуществившей октябрьский переворот.

Период с февраля по октябрь — это не только ошибки и неудачи тогдашнего правительства России. Это тоже вполне логичный и последовательный путь, по которому народные массы идут вместе с политической Россией.

Что касается фигуры Керенского, то с ним происходит обратный процесс. Его неоднократно и обоснованно обвиняли в бонапартизме, то есть в подтасовке различных политических сил при отсутствии собственной четкой платформы.

Можно ли сказать, что его больше интересовала власть?

Власть прививает одним людям чувство ответственности, а других гипнотизирует, лишая их способности адекватно воспринимать реальность. Керенский провел очень опасную игру, пытаясь сформировать партию так, чтобы правые были против левых, а затем, порвав правые, ищет поддержки у левых…

Деятельность

Основными направлениями деятельности временного правительства являются шаги, призванные направить страну по пути построения демократического общества:

- Декларация прав и демократических свобод каждого человека, отказ от применения смертной казни, амнистия политзаключенных, наделение женщин равными правами с мужчинами (интересный факт: в начале правления Николая II только 10% женщины были грамотными).

- Отмена монархии, провозглашение республики, преобразование органов управления, создание независимых судов и судей, всеобщие выборы в Учредительное собрание.

- Принять восьмичасовой рабочий день и повысить заработную плату рабочим на 20-30%.

- Продажа земли в пользование гражданам, которые ее обрабатывают.

В принципе, это не были оплошности, призванные превратить Россию из отсталой аграрной державы в процветающую западную демократию по примеру Англии и Франции. Введение трудового законодательства, независимость судебной власти, равные права женщин наравне с мужчинами, доступ к всеобщему образованию, без этих шагов было бы невозможно построить нормальную страну. Но, увы, временное правительство не успело реализовать задуманное.

Отчасти это было причиной неудачной внешнеполитической деятельности: Временное правительство обязалось соблюдать все соглашения со странами Антанты и довести участие в Первой мировой войне до успешного завершения. Между тем сил для войны больше не было. Целые армии отказывались подчиняться приказам своих командиров и дезертировали (а в некоторых местах даже дружили с врагами), общественное недовольство войной нарастало, и Временное правительство, которое не желало ее прекращать, в свою очередь сделал объект этого недовольства.

Деятельность руководства страны

3 марта 1917 г было выпущено заявление руководства страны с первой программой, которая была представлена массам за 3 дня. Таблица положений временного правительства 1917 г описывает основные направления его деятельности.

| Область реализации | Описание |

| Демократизация общества | Декларация демократических прав и свобод. Отмена смертной казни. Освобождение политзаключенных. Гарантия политических прав женщин. Демократизировать армию |

| Государственное управление и судопроизводство | Отмена монархии, провозглашение республики. Преобразование органов управления, введение государственных уполномоченных. Подготовка к выборам в Учредительное собрание. Утверждение закона о местном самоуправлении. Предоставление автономии Финляндии. Формирование независимых судов и судей |

| Социально-экономическое законодательство и трудовые отношения | Утверждение восьмичасового рабочего дня. Повышение заработной платы на 20-25%. Формирование арбитражных судов для разрешения трудовых споров. Принятие законов о профессиональных союзах и кооперативах |

| Аграрный вопрос | Продажа земли в пользование гражданам, которые ее обрабатывают |

| Внешняя политика | Приведение войны к победе. Уважение ко всем договорам, подписанным в царские времена. Увеличение внешних займов |

Временное правительство арестовало царскую семью и увезло их в Царское Село. В России вся собственность была упразднена, а население стало гражданами. Все социалистические и анархистские партии были легализованы, а их ряды пополнились возвращением политических ссыльных.

была сформирована милиция, создана продовольственная комиссия по контролю за снабжением населения.

Репрессии и эмиграция

Как после Октябрьской революции сложилась судьба министров временного правительства?

Последний кабинет состоял из 17 портфелей. В Зимнем дворце 15 его членов и несколько других чиновников, так или иначе, случайно оказались там. Их сопроводили в Петропавловскую крепость, но в скором времени всех отпустили.

Это чрезвычайно любопытная ситуация, связанная с ранними днями Октябрьской революции. После прихода к власти в обществе большевиков появилась надежда, что жесткое правительство, откуда бы оно ни пришло — справа или слева, наконец, остановит восьмимесячный крах времен временного правительства. Большевики еще не встретили открытого противодействия со стороны буржуазных и правых социалистических партий. Следовательно, есть «либеральные» явления, такие как освобождение министров.

Самая трагичная судьба сложилась у двух министров-кадетов — Андрея Шингарева и Федора Кокошкина. В январе 1918 года они оба попали в тюремный госпиталь Мариинского района и были там убиты солдатами и матросами, совершившими набег. Совет Народных Комиссаров приказал провести расследование, некоторые виновные были установлены, но в тех условиях довести дело до конца не удалось.

Что, если говорить о судьбе последнего правительства?

Можно сказать, что он раскололся надвое. Восемь человек оказались в эмиграции, одни занимались политической деятельностью, другие нет. Самой известной фигурой, вероятно, является министр финансов Михаил Бернацкий, известный как видный российский специалист в области государственных финансов. Он играл ведущую роль в белом движении, был участником специального собрания под началом главнокомандующего вооруженными силами юга России Антона Деникина. Долгое время он служил там начальником финансового отдела. Умер в ссылке.

Другая часть осталась в Советской России, и судьба их сложилась иначе. Несколько министров из последнего состава временного правительства, просуществовавших до конца 1930-х годов, были репрессированы во время Большого террора. В частности, это меньшевики Павел Малянтович и Алексей Никитин.

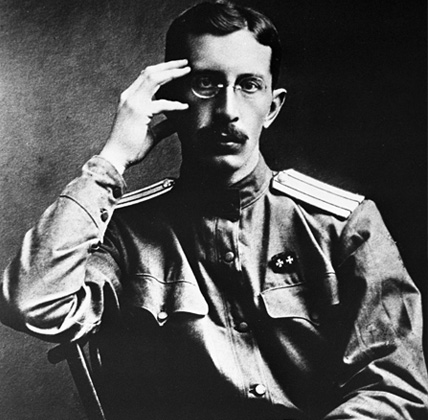

Александр Верховский, военный министр Временного правительства Керенского, 1917 г. С 1918 г в Красной Армии

Пожалуй, самая интересная фигура — последний военный министр временного правительства Александр Верховский, который подал в отставку еще до октябрьских событий, требуя немедленного мира. Еще в 1919 году Верховский записался в Красную Армию военным специалистом, проявив себя достаточно способным и последовательным сторонником новой власти. Однако во время «чистки» 1938 года он был арестован и расстрелян вместе с несколькими другими высокопоставленными офицерами.

Одним из самых ярких представителей русского масонства был Николай Некрасов, занимавший пост министра путей сообщения и финансов в различных частях правительства. На протяжении двадцати лет ему удавалось оставаться на важных ответственных постах в экономической сфере. Его подавили только во время Большого террора.

Некоторые министры временного правительства, которые не дожили до Большого террора, остались в советской экономической работе, занимались наукой — например, Сергей Салазкин, министр образования, скончавшийся в 1932 году. Обращает на себя внимание фигура Александра Ливеровского. Министр путей сообщения в последнем составе Временного правительства, занимавшегося восстановлением железных дорог в 1920-е годы, проявил себя как один из самых авторитетных специалистов в области связи 1930-х годов, консультировал строительство Московского метрополитена, а во время Великой Отечественной войны занимался проектированием и строительством знаменитой Дороги жизни в блокадный Ленинград. Получив множество советских наград, он умер в 1950-х годах.

А Гуцков и Милюков?

Они покинули временное правительство во время первого правительственного кризиса, а позже оба представляли правую оппозицию. Оба они способствовали началу гражданской войны, являясь вдохновителями белого движения. Оба умерли в ссылке.

Июльский кризис

Положение стало особенно катастрофическим в июле 1917 года: полный провал на фронте. Экономика была не лучше. В результате глава временного правительства Георгий Львов подал в отставку, а на его место был назначен тогдашний военно-морской министр Александр Керенский.

С приходом Керенского Временное правительство стало проводить более строгую политику, в том числе по отношению к большевикам. Было даже принято постановление об аресте Ленина. В ответ большевики спланировали собственный вооруженный переворот.

Крах Временного правительства

В ночь на 26 октября начался большевистский вооруженный переворот, который советские историки позже назовут Октябрьской революцией. Результатом этого переворота стало свержение Временного правительства, все члены которого, за исключением Керенского, были арестованы большевиками, и начало гражданской войны между «белыми» (сторонниками свергнутого Временного правительства) и «Росси» (сторонники большевиков). Как известно, красные за долгие 70 лет победили в стране, установилась социалистическая коммунистическая власть. Но что, если бы не произошла Октябрьская революция, может быть, весь ход мировой истории пошел совсем по другому пути, об этом можно только мечтать.

На родной земле

Некоторые из бывших министров после Октябрьской революции рискнули остаться в России. Удачливее всех оказался министр путей сообщения Александр Ливеровский. Он работал в железнодорожной отрасли с юных лет, с тех пор, как в 1890 году окончил Санкт-Петербургский железнодорожный институт. С Февральской революцией 1917 года Ливеровский получил звание заместителя министра путей сообщения, что дало ему министерский портфель свержение монархии.

Он не пропал даже после прихода к власти большевиков — занимался педагогической деятельностью и строил транспортные средства в сложных природных условиях. Этот опыт оказался бесценным во время Великой Отечественной войны, когда Ливеровский стал одним из создателей «Дороги жизни» в блокадном Ленинграде. За это бывший «временщик» был награжден орденом Ленина.

Последний министр образования Сергей Салазкин также благополучно завершил свои дни дома. После революции он провел несколько месяцев в Петропавловской крепости, а после освобождения уехал в Крым. Там он продолжил карьеру биохимика и стал ректором Крымского университета. В 1925 году он был назначен директором Всесоюзного института экспериментальной медицины в Ленинграде. В 1931 году Салазкин подал в отставку, а через год, в возрасте 70 лет, скончался.

Послереволюционная жизнь была намного хуже для министра государственной благотворительности (в современной интерпретации — министр социальной политики. — RT) Николая Кишкина. В советских госорганах проработал недолго, но доверием не пользовался и вскоре ушел. В конце 20-х годов прошлого века Кишкин был отменен как бывший министр вражеского правительства. Он умер в бедности в 1930 году.

Еще сложнее сложилась судьба министра труда Кузьмы Гвоздева. Когда-то он был членом Петроградского Совета, но вскоре место для него нашли только за колючей проволокой. С 1930 по 1949 год Гвоздев провел в лагерях с клеймом врага народа, а после отбытия срока уехал в поселок в Красноярском крае, где скончался в 1956 году.