- Идеология — это…

- Структура идеологии

- Ницше и понятие идеологии

- Традиционные идеологии

- Виды и примеры

- Нетрадиционные идеологии

- Критика идеологии во второй половине XX века

- Зачем государству идеология

- Идеология и утопия Карла Манн Гейма

- Эволюция термина — идеология как наука об идеях

- Идеология — это «ложное сознание»

- Влияние психоанализа на теории идеологии

- Марксистское понимание идеологии

- История термина

Идеология — это…

Современное понимание идеологии основано на формулировке Мангейма о том, что это явление является результатом мышления некоторой социальной группы. Комбинируя разные точки зрения, можно дать базовое определение феномена идеологии.

Идеология — это система идей, точек зрения и ценностей определенной группы людей, придающая смысл их существованию в обществе.

Идеология объясняет:

- как социальная группа воспринимает окружающую действительность и свое место в ней;

- в чем он видит свои интересы и потребности;

- какие цели ставит перед собой;

- как он обосновывает пути и средства достижения целей.

Идеология отличается от более общей концепции мировоззрения тем, что касается только социальной сферы человеческого существования.

Но как у каждого человека свое мировоззрение, так и человек может интерпретировать, казалось бы, общую идеологию своего социального класса по-своему, ища в ней свои интересы.

Структура идеологии

Любую идеологию можно представить в виде трехуровневой модели:

- Уровень мировоззренческих установок. На этом уровне идеология существует в виде абстрактных теорий и тезисов. Здесь сформулированы принципы мироустройства и моральные постулаты.

- Уровень общественно-политической философии. На этом уровне мы изучаем сущность власти, государства, права, собственности, справедливости. Он также формулирует желаемые социальные, политические и экономические принципы.

- Уровень практических действий. На этом уровне составляются реальные планы действий и программы по реализации заявленных идей и ценностей (или, наоборот, по сохранению существующей реальности).

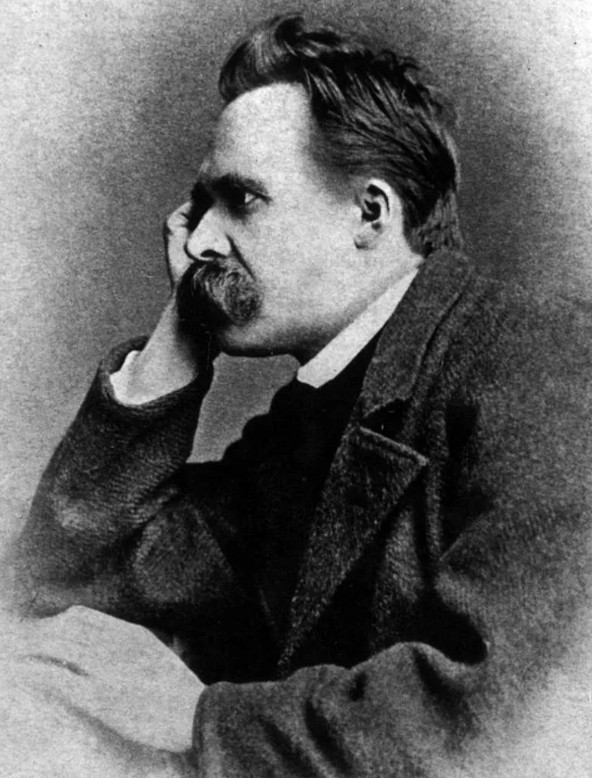

Ницше и понятие идеологии

Идея о том, что любая идеология служит чьим-то интересам, а не является объективной ценностью сама по себе, распространилась вслед за Марксом. Различные мыслители интерпретировали эту идею по-своему, используя ее в своих концепциях. Для немецкого философа Фридриха Ницше (1844-1900) марксистская идея классового характера идеологии была неприемлема, но в его философии исходила из того, что существуют разные системы ценностей. Одни ценности характерны для аристократов духа, которые стремятся к власти и господству и в конечном итоге порождают сверхчеловека, другие — ценности плебеев, способных только к подчинению.

Фридрих Ницше

Аристократические ценности, конечно, казались философу «правильными», в отличие от бедного плебея. Однако на последующие поколения больше повлияла сама идея о том, что системы ценностей в принципе могут быть разными. В предыдущие века такой подход был абсолютно невозможен.

Традиционные идеологии

К традиционным относятся идеологии, полностью сформировавшиеся к середине 19 века. Наиболее наглядными примерами являются следующие:

- Либерализм. Права и свободы человека высоко ценятся. В идеале каждый должен иметь возможность делать все, что не противоречит правам и свободам других. Государство в целом не должно каким-либо образом вмешиваться в жизнь граждан, кроме как разрешать конфликтные ситуации, возникающие между ними.

- Социализм. Основная идея этой идеологии — справедливое распределение благ между гражданами, независимо от их способностей и навыков. В то же время он должен получать ресурсы для распределения с помощью общественных средств производства.

- Консерватизм. Это идеологическая приверженность традиционным ценностям и порядкам. Конечно, консерватизм может принимать разные формы в разных обществах. Но в то же время он всегда направлен на сохранение традиционных ценностей, морали и институтов, сопротивляясь изменениям.

На основе этих трех идеологий были созданы другие, среди которых отмечены следующие:

- неолиберализм (свободная торговля, дерегулирование экономики, политика невмешательства государства и полный переход к частному производству);

- неоконсерватизм (модернизированный консерватизм, признающий достижения прогресса, но отстаивающий традиционные ценности);

- ленинизм (учение, созданное Владимиром Лениным на основе марксизма, который сам по себе является формой социализма);

- сталинизм (авторитарная идеология, согласно которой только сильный лидер может привести великую страну к процветанию, а к диссидентам должны применяться жесткие репрессии).

Виды и примеры

Чтобы немного лучше понять, что такое идеология, стоит разобраться в методах классификации и рассмотреть несколько примеров. Идеологии можно классифицировать по большому количеству различных характеристик, но чаще всего используются следующие причины:

- векторы (групповые, корпоративные, национальные идеологии);

- шкала жалоб (локальная, глобальная);

- отношение к действительности (консервативное, прогрессивное);

- предполагаемый способ воплощения идей (революционный, реформистский);

- сфера интересов идеологии (социально-политическая, экономическая, национально-этническая).

Конечно, основанием для классификации могут служить и другие признаки, но чаще всего используются перечисленные. В частности, одной из самых удобных и интуитивно понятных является классификация по сферам, охватываемым идеологией. В нем принято выделять четыре группы:

- Экономический (капитализм, социализм, коммунизм).

- Социально-политический (консерватизм, либерализм, анархизм).

- Национально-этническое (национализм, расизм, шовинизм).

- Другие (феминизм, меритократия, гуманизм, трансгуманизм).

также удобно разделить все идеологии на две большие группы: традиционные и нетрадиционные. Рассмотрим их подробнее.

Нетрадиционные идеологии

В эту группу входят идеологии, сформировавшиеся в ХХ веке. Их огромное количество, но наиболее значимыми являются:

- национализм — превознесение нации как высшей ценности и главной формы общественного единства, которое должно быть основой государства;

- фашизм — это крайне правая идеология, построенная на националистических идеях, антилиберализме, расизме, лидерстве и реваншизме, которая допускает геноцид как средство достижения целей;

- феминизм — идеология, направленная на преодоление сексизма и расширение прав и возможностей женщин;

- энвайронментализм — система представлений, направленная на максимально уважительное отношение к природе;

- милитаризм — это государственная идеология, цель которой — наращивание военной мощи и оправдание захватнических войн;

- пацифизм — идеология, проповедующая полный отказ от насилия и противостояние милитаризму;

- фундаментализм — это собирательное название консервативных религиозных, политических, философских, моральных и социальных движений.

Отдельно стоит отметить глобализм и антиглобализм. Глобализм — это обобщенное название различных идеологий, направленных на установление той или иной формы политической или экономической структуры во всем мире. В разное время глобалистские течения были характерны для Третьего рейха, СССР, США и Китая. В настоящее время глобалистские идеи включены в государственные идеологии США, Китая и России.

Антиглобализм — это социальное и политическое движение, которое выступает против некоторых аспектов глобализации. В частности, сторонники этого движения критикуют транснациональные корпорации и некоторые мировые организации (прежде всего ВТО).

Критика идеологии во второй половине XX века

Колоссальный рост значения идеологий в политической жизни ХХ века, противостояние различных систем, идеологизация жизни в тоталитарных и авторитарных государствах усилили критическое отношение ученых к самому понятию идеологии. Стремительный темп научно-технической революции, приведший к фундаментальным изменениям, то есть только в экономике, но и во всей жизни людей, создал определенный противовес ложным идеологическим построениям. Неслучайно социологи, разработавшие концепцию деидеологизации в 60-е годы, одновременно ввели в оборот и углубили концепцию постиндустриального общества.

Робот ASIMO Android — одно из свидетельств стремительных темпов научно-технической революции

Американский социолог Даниэль Белл (1919-2011) и французский ученый Раймон Арон (1905-1983) выдвинули идею о том, что социальные науки должны быть очищены от любой идеологии, поскольку следует изучать не идеологические структуры, изобретенные мыслителями и политиками, но компания как есть. Они считали прогресс в человеческих знаниях, науке и технике важнейшим «осевым принципом», определяющим развитие общества. Что касается постиндустриального общества, то речь идет о распространении компьютеров и принципиально новых технологий в области передачи информации.

Левые интеллектуалы, собравшиеся вокруг Франкфуртского института социальных исследований (так называемая «Франкфуртская школа» — Теодор Адорно (1903-1969), Герберт Маркузе (1898-1979) и др.), Пошли еще дальше на пути идеологии осуждения. Для этих философов западный мир был не демократическим, а тоталитарным обществом, в котором исчезла граница между частной и общественной жизнью. По их мнению, власть в современном мире постоянно и постоянно манипулирует массовым сознанием, используя для этого массовую культуру — своего рода извращенную форму идеологии. Для франкфуртских философов любая идеология обманчива, и этот обман является ее неотъемлемым качеством как инструмента подавления человеческой свободы. Следовательно, Юрген Хабермас (род. 1929) даже предложил разделить политическую идеологию прошлых веков и идеологию индустриального общества, основанную на технократическом сознании и использовании новых технологических достижений для управления личностью и подавления личности.

Жесткая критика идеологии, стремление деидеологизировать социальные науки и социальную жизнь были очень популярны в течение нескольких десятилетий, особенно в 1960-х и 1970-х годах, но позже возникли новые идеи. В частности, многие ученые, не отрицая того, что идеология создает собственное видение мира, которое в некоторой степени обязательно искажено, сформулировали идею о том, что она ориентирует людей на определенное поведение, тем самым гарантируя функционирование общества и его стабильность.

Зачем государству идеология

Идеология всегда связана с политикой: она оценивает и оправдывает (или критикует) текущий политический курс, объясняет, как власти должны добиваться своих целей.

«Любая развитая идеология создается, поддерживается и совершенствуется как политическое оружие, а не теоретическая доктрина (что это?)».

Ханна Арендт, немецко-американский историк, автор теории тоталитаризма

Политическое государство, нация, национальная идея, идеология — все эти понятия прочно связаны друг с другом.

Ведь национальная идея — это культурный код нации: самобытность, неповторимость менталитета, система ценностей. Гибель национальной идеи или ее трансформация — признак вырождения нации или ее слияния с другим народом.

Государственная идеология призвана ставить перед обществом цели, направленные на интересы нации, определять пути достижения этих целей, мотивировать людей, ставить ориентиры.

Но есть и обратная сторона Луны. Идеология, потерявшая связь с реальностью, способна разрушить государство.

В СССР произошла такая катастрофа, когда коммунистическая идеология превратилась в серию мертвых лозунгов, которым никто не поверил, ни народ, ни власть.

В современной России очень остро стоит вопрос об идеологии.

статья 13 Конституции РФ запрещает создание единой государственной идеологии, чтобы не было соблазна навязывать идеи ограниченной группы людей как универсальное мировоззрение для всей страны. Это прямой путь к тоталитаризму.

Но даже расплывчатых формулировок, что национальная идея России — в патриотизме (что это?), Явно недостаточно для развития сильного и процветающего государства.

Идеология государства — это, по сути, высшая надстройка, компас, долгосрочная стратегия развития. Без нее все превращается в фарс: пошутили, поссорились и разошлись до следующей новости.

В заключение приведу интересный факт для размышления. Прямой запрет государственной идеологии закреплен в конституциях 5 стран мира: России, Болгарии, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана.

Всего в конституциях 13 стран мира, включая Беларусь, Бельгию, Бразилию, Португалию, Словакию и Чехию, существуют некоторые оговорки и ограничения, касающиеся идеологии.

Подавляющее большинство конституций мировых государств никоим образом не ограничивают существование идеологии.

«Вечная идеология в России всегда заключалась в том, чтобы выжить. Самосохранение. На протяжении веков, если посмотреть на историю России, всегда стояла задача сохранить себя. Отсюда идея империи, отсюда советская модернизация. То же самое и сейчас. Самосохранение — наша идеология».

Карен Шахназаров, российский режиссер

Идеология и утопия Карла Манн Гейма

Один из величайших социологов ХХ века. Карл Мангейм (1883-1947) считается создателем особого направления в науке — социологии знания. В основе интересов Мангейма лежали характеристики человеческого мышления и их отношение к социальным и историческим факторам. Именно в этом аспекте он рассматривал понятие идеологии в своем классическом произведении «Идеология и утопия».

Мангейм, как и его предшественники, исходит из того, что идеологические идеи искажают реальность, однако он четко различает преднамеренную ложь и идеологические концепции: во всей его позиции присутствует своего рода ложь, которая интерпретируется как функция определенной позиции. «Но в то же время, в отличие от Маркса, для которого идеологическими были только взгляды его политических оппонентов, фундаментальная позиция Мангейма состоит в том, что идеология может быть присуща любой социальной группе, независимо от того, является она« правильной »или нет.

Р. Магритт. Мысль о том, что видит. 1965 Художник, принадлежащий к направлению сюрреализма, назвал свои работы «пробуждением снов» и сказал, что изображение «реальности без банального смысла» пытается заставить зрителя задуматься

Так формулируется идея, имеющая фундаментальное значение для Мангейма и на протяжении всего двадцатого века, что каждая идея имеет относительную ценность и должна восприниматься по отношению к времени, в котором она была сформулирована, и среде, в которой она циркулировала. «Тревожное чувство вызвано тем фактом, что на современном этапе развития мысли и социального бытия именно те люди, которые заявляют о своих» абсолютных ценностях «, полны сознания своего превосходства, спекулируя на необходимости за стабильность огромных масс и их нежелание видеть бездну, открывающуюся перед ними, которая проявляется с возрастающей ясностью в этой фазе бытия».

Согласно Мангейму, концепция идеологии может применяться только к мнениям и идеям тех слоев власти, поскольку одна из основных задач идеологии — обосновать существующий порядок. Что же касается угнетенных слоев, то их идеи ученый обозначает термином «утопии» — системы, сулящие определенное преобразование общества в будущем. Утопии «взрывают существующий порядок», идеологии стремятся его сохранить. В то же время утопии так же социально обусловлены, как и идеологии: это две версии идеологических систем, сознательно искажающих реальность.

Эволюция термина — идеология как наука об идеях

Мы обязаны появлением этого термина французскому философу Антуану Десту де Траси, который впервые использовал его в своем докладе 1796 года «Проект идеологии». Слово составлено из греческих корней ῞ιδέα — идея, идея и λόγος — слово, учение.

В интерпретации де Трейси идеология должна была стать глобальной наукой об идеях: их формировании, взаимодействии, влиянии на жизнь общества и отдельных социальных групп.

В задачи идеологии входило изобретение идей, которые станут основой всех наук о природе и человеческом обществе.

Мода на новую науку была введена Наполеоном Бонапартом, который активно поддерживал де Трейси и его сотрудников в начале его карьеры. Фактически, когда он стал императором, он также сбросил идеологию с пьедестала и объявил идеологов без чувства реальности лицемерами.

«Все ошибки и несчастья нашей прекрасной Франции следует приписать идеологии, этой расплывчатой метафизике, которой придается слишком большое значение».

Наполеон Бонапарт

Идеология — это «ложное сознание»

В середине 19 века идеологию взяли на себя материалисты (кто это?) Карл Маркс и Фридрих Энгельс.

С точки зрения идеологии материальный мир является продуктом мира идей, идеи определяют реальность. Эта идеалистическая философия, с точки зрения материалистов, была извращенным пониманием реальности, поэтому Маркс и Энгельс называли идеологию «ложным сознанием».

Они противопоставляли идеологию науке, которая всегда основана на объективных фактах.

Маркс и Энгельс считали, что идеология была продвинута в массы правящим классом, которому нужно было вешать лапшу на уши простым смертным, чтобы они не осознавали, что их эксплуатируют.

Друзья-философы предполагали, что в бесклассовом обществе идеология не нужна, потому что люди будут руководствоваться только научными знаниями. Граница между идеологией и наукой — это граница между ложью и правдой.

Кстати, оба немца считали свои работы наукой. Могли ли они представить себе, что марксизм станет мощной идеологией, которая разделит мир на два лагеря?!

Влияние психоанализа на теории идеологии

Идеи основателя школы психоанализа, великого психолога и философа Зигмунда Фрейда (1856-1939) хоть и косвенно, но очень сильно повлияли на взгляды социологов ХХ века. Идея подсознания человека, определяющего решения, действия, идеи людей, вошла не только в медицину, но и в литературу, искусство, философию. Для политической мысли и политических теорий очень важной оказалась концепция коллективного бессознательного, введенная швейцарским психологом Карлом Густавом Юнгом (1875-1961), последователем и во многих отношениях соперником Фрейда. Наличие в сознании человечества бессознательных общих архетипов, независимых от личного опыта индивида и все еще влияющих на него, — эта идея стала основополагающей для анализа политической жизни мира, а также для изучения различных идеологий.

Доктор Джекил и мистер Хайд. Цветная литография. 1880 г. Иллюстрация к «Странной истории доктора Джекила и мистера Хайда» Р.Л. Стивенсона, в которой герой вынужден сражаться со своим вторым «Я»

Марксистское понимание идеологии

Следующий шаг к закреплению негативного понимания идеологии сделал Карл Маркс. Для него идеология была обманчивой системой ценностей, которую буржуазия использовала для сохранения своего доминирующего положения и все большего порабощения рабочего класса. Он использовал слово «идеология» только в отношении враждебных идей. Маркс считал созданную им систему представлений «научным мировоззрением».

«В отличие от немецкой философии, которая спускается с небес на землю, мы здесь поднимаемся с земли на небо, то есть мы не исходим из того, что люди говорят, воображают, воображают, — мы даже не исходим из существующих только на словах, воображаемых, воображаемых, воображаемых людей, чтобы перейти от них к реальным людям; для нас отправной точкой являются действительно активные люди, и из их собственного жизненного процесса мы также выводим развитие идеологических размышлений и отголосков этого жизненного процесса. Даже смутные образования в мозгу людей, а они являются необходимыми продуктами, своего рода дымом их материального жизненного процесса, который можно установить эмпирически и который связан с материальными предпосылками », — писал он в работе« Немецкая идеология».

Таким образом, согласно Марксу, все идеи, сформулированные людьми, определяются способом производства, преобладающим в обществе в данный момент, и вытекают из него, а вовсе не особенностями мышления или убеждений человека. Следовательно, пока общество организовано несправедливо, идеи служат интересам правящего класса, и только когда будет создано бесклассовое общество, можно будет создать неискаженную систему идей, основанную на истинно научных идеях. Маркс воспринимал свою концепцию как основу этой будущей мысли, столь отчетливо отличной от идеологии.

Сегодня ясно видно, что Маркс фактически создал другую идеологическую систему, но такую, которая обосновывает борьбу социалистов за власть. Однако его собственный подход к идеологии оказал большое влияние на ученых последующих поколений.

История термина

Идеология как явление и способ манипулирования общественным мнением существовала в древности. Но термин для их обозначения появился только в начале XIX века. Как отмечалось выше, автором термина считается Антуан Десту де Траси, которого он назвал наукой, изучающей природу человеческих представлений. Наука не прижилась, но это слово стало использоваться для обозначения любой хорошо продуманной системы идей, преследующих определенные цели.

В XIX веке к идеологиям относились в основном негативно. Они воспринимались как инструменты манипуляции, продвигающие интересы определенных групп людей. Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу удалось значительно улучшить отношение к ним, которые использовали термин «идеология» для обозначения общественного сознания, основанного на представлении социального класса о самом себе.

Исследователи, не разделявшие марксистских взглядов на природу идеологии, продолжали настаивать на том, что это всего лишь инструмент для достижения политических, экономических и социальных целей. Австрийский социолог Карл Мангейм имел особую точку зрения, считая, что идеология — это образ мышления доминирующих социальных групп и что утопия преобладает в мышлении угнетенных слоев — система красивых, но недостижимых идей.

В настоящее время многие политические философы и ученые настаивают на том, что идеологии не нужны в современном мире и приносят только вред. Их главный аргумент в том, что при нынешнем уровне развития общества и научно-технического прогресса нет необходимости манипулировать общественным сознанием с помощью идеологических инструментов.