- Глава 4. ТИПЫ И ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА

- Средневековая политическая иерархия

- Налоги и церковь

- § 1. Типы государства: формационный и цивилизационный подходы

- Феодальная вотчина

- Кто такие феодалы

- Признаки феодализма

- Эксплуатация крестьян

- Развитие феодализма

- Конец феодализма

- Князья и вече

- Феодальные междоусобицы

- Республики

- Централизация

Глава 4. ТИПЫ И ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА

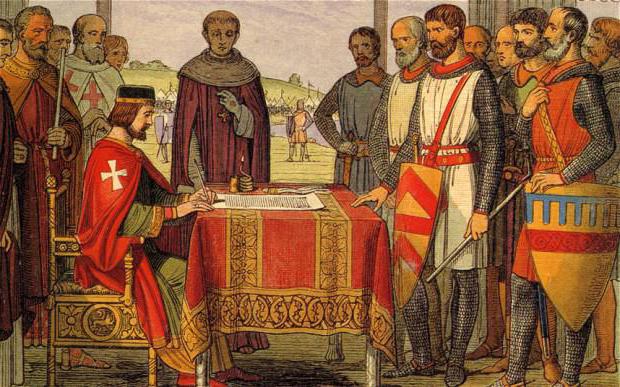

Средневековая политическая иерархия

Почему феодальные государства Европы были так устойчивы к вызовам времени? Одна из причин — жесткая иерархия политических и общественных отношений. Если крестьяне подчинялись помещикам, то они, в свою очередь, подчинялись даже более влиятельным помещикам. Венцом этого дизайна, характерного для его времени, был монарх.

Вассальная зависимость одних феодалов от других также позволяла слабоцентрализованному государству сохранять свои границы. Более того, даже если крупные землевладельцы (герцоги, графы, князья) вступали в конфликт друг с другом, их могла сплотить общая угроза. Таким образом, обычно имели место внешние вторжения и войны (вторжения кочевников в Россию, иностранная интервенция в Западной Европе). Таким образом, феодальная раздробленность государства парадоксальным образом разделила страну и помогла ей пережить различные катаклизмы.

Как внутри общества, так и на внешней международной арене номинальная центральная власть была проводником интересов не нации, а правящего класса. В любой войне с соседями короли не могли обойтись без ополчения, которое приходило к ним в виде отрядов мелких феодалов. Монархи часто вступали во внешние конфликты только для того, чтобы удовлетворить требования своей элиты. В войне против соседней страны феодалы грабили и наживались, оставляя в карманах огромные состояния. Часто в результате вооруженного конфликта герцоги и графы брали под свой контроль торговлю в регионе.

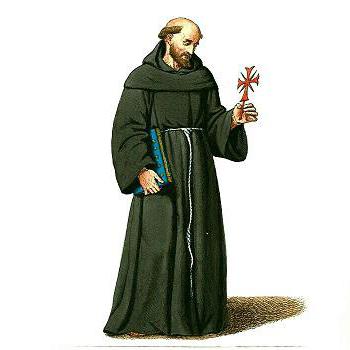

Налоги и церковь

Постепенное развитие феодального государства всегда влекло за собой рост государственного аппарата. Этот механизм поддерживался государственными штрафами, крупными налогами, пошлинами и налогами. Все эти деньги забрали жители города и ремесленники. Следовательно, даже если гражданин не зависел от феодала, ему приходилось отказываться от собственного благополучия в пользу власть имущих.

Еще одним столпом, на котором покоилось феодальное государство, была церковь. Власть религиозных лидеров в средние века считалась равной или даже превышающей власть монарха (короля или императора). В арсенале церкви были идеологические, политические и экономические средства воздействия на население. Эта организация не только защищала то же религиозное мировоззрение, но и стояла на страже государства в период феодальной раздробленности.

Церковь была уникальным связующим звеном между различными частями разделенного средневекового общества. Независимо от того, был ли человек крестьянином, военным или феодалом, он считался христианином, что означает, что он подчинялся папе (или патриарху). Поэтому у церкви были возможности, недоступные ни одному светскому правительству.

Религиозные иерархи отлучили от церкви тех, кто не любил и мог запретить культ на территории феодалов, с которыми у них был конфликт. Подобные меры были действенным инструментом давления на средневековую европейскую политику. Феодальная раздробленность древнерусского государства в этом смысле мало отличалась от порядков на Западе. Работники Православной церкви часто становились посредниками между принципами прерогативы в конфликте и войне.

§ 1. Типы государства: формационный и цивилизационный подходы

Типология — это учение о типах: большие группы (классы) определенных объектов, которые имеют набор общих характеристик, характерных для каждого типа. Типология государства — это его классификация, призванная разделить все прошлые и настоящие состояния на группы, раскрывающие их социальную сущность.

Типология государства происходит преимущественно с позиций двух подходов: формирующего и гражданского.

Главный критерий первого подхода — социально-экономические характеристики (социально-экономическая формация). В его основе лежит учение о социально-экономической формации, которое включает в себя тип производственных отношений (базис) и соответствующий тип надстройки (государство, право и т.д.). Именно тот базис (тип производственных отношений), который, по мнению представителей формирующего подхода (К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин и др.), Является решающим фактором общественного развития, определяющим и соответствующий тип общества элементы надстройки: государство и закон. По типам экономической базы различают следующие типы государства: рабовладельческое, феодальное, буржуазное, социалистическое.

Рабское государство — это инструмент для поддержания власти рабовладельцев над рабами, которые принадлежали свободным гражданам. Раб не имел прав и фактически был орудием разговора.

Феодальное государство — это диктатура класса феодалов, помещиков, присваивающих свободный крестьянский труд. Крестьяне находились в полурабельной зависимости от помещиков.

Буржуазное государство — это диктатура буржуазии, при которой классовое неравенство сменяется социальным неравенством. Рабочий юридически свободен, но, лишенный средств производства, он вынужден продавать свою рабочую силу капиталисту. Это государство проходит различные стадии развития: капиталистическое, монополистическое, индустриальное, постиндустриальное государство.

Социалистическое государство, по мнению представителей формирующего подхода, как государство высшего типа — это умирающее государство, основанное на общественной собственности на средства производства и имеющее широкую социальную базу.

Первые три типа охватываются общим понятием «состояние эксплуатации». Сущность данного государства — это господство, подавление и эксплуатация одного класса другим.

Социалистическое государство — антиэксплуатационное по своей природе — считается «полугосударством» или «государством не в собственном смысле этого слова». Исторически это последний тип государства, которое, по Карлу Марксу, постепенно «засыпает» и в конечном итоге «блекнет», выполнив свою задачу по построению бесклассового коммунистического общества.

Преимущества типологии обучения:

1) продуктивна сама идея разделения государств на основе социально-экономических факторов, действительно оказывающих очень значительное влияние на общество;

2) показывает постепенный и историко-естественный характер развития государства. Источник развития государства заканчивается, по мнению представителей этой теории, в самом обществе, а не вне его. Смена одного типа другим — объективный, историко-закономерный процесс, осуществляемый в результате революций. В этом процессе каждый последующий тип государства должен быть исторически более прогрессивным, чем предыдущий.

Растрескивание:

1) в основном однолинейный, характеризуется чрезмерным программированием, тогда как история многовариантна и не всегда укладывается в прослеживаемые для нее закономерности;

2) недооцененные духовные факторы (религиозные, национальные, культурные и т.д.), Которые иногда могут очень существенно влиять на природу государства.

Подход к цивилизации основан на духовных характеристиках: культурных, религиозных, национальных, психологических и т.д. Представители: английский историк А. Тойнби (20 век), русский социолог, живущий в США, П. Сорокин, немецкие мыслители 20 века. О. Шпенглер, М. Вебер и другие. В частности, по мнению А. Тойнби, цивилизация — это замкнутое и локальное социальное государство, характеризующееся общими религиозными, этническими, географическими и другими характеристиками. В зависимости от них различают следующие цивилизации: египетскую, китайскую, западную, православную, арабскую, мексиканскую, иранскую и др.

Каждая цивилизация дает стабильное сообщество всем государствам, существующим в ее структуре. Цивилизационный подход основан на идее единства, целостности современного мира, приоритета идеально-духовных факторов.

А. Тойнби поддержал теорию цикла последовательных замкнутых цивилизаций. Согласно этой теории, динамические изменения (возникновение, рост, разрыв и распад) происходят не в рамках глобального социального процесса, а в рамках отдельной цивилизации. Цивилизации подобны ветвям дерева, живущим бок о бок. Движущей силой цикла цивилизаций является творческая элита, несущая в себе инертное большинство. Так А. Тойнби видит прогресс в духовном совершенствовании поколений людей.

Достоинства типа цивилизации:

1) духовные факторы идентифицируются как существенные в определенных конкретных исторических условиях (ведь неслучайно выделяются религиозный и национальный подходы к сущности государства);

2) в связи с расширением круга духовных критериев, характеризующих черты некоторых цивилизаций, получается более обоснованная типология государств (географически ориентированная.

Растрескивание:

1) недооцененные социально-экономические факторы, часто определяющие политику той или иной страны;

2) выделив большое количество идеально-духовных факторов как признаков цивилизации, авторы фактически (волей-неволей) дали типологию не столько государства, сколько общества. Государство — это лишь политическая часть общества, которая имеет свою природу и характеризуется своими параметрами, не совпадающими с критериями общества как более широкого и объемного понятия.

В связи с тем, что типология государства (как и любая другая типология) является методом познания, образовательный и цивилизационный подходы не исключают друг друга, а дополняют и углубляют друг друга, действуют как более надежные методы понимания различных типов с точки зрения не только социально-экономических, но и духовных и культурных факторов. Следовательно, эти подходы можно и нужно применять как отдельно друг от друга, так и комплексно.

Феодальная вотчина

В средневековых государствах феодальным имением называлось крупное землевладение, принадлежавшее феодалу. Это был хозяйственный комплекс, включающий землю, хозяйственные постройки, инструменты, церковь, а также систему управления (администрация, судебный орган).

С развитием поместий в руках крупных землевладельцев была сосредоточена великая власть, которая включала судебные, налоговые и административные функции.

Со временем они получили юридическую регистрацию как феодальный иммунитет — особая привилегия, которая не позволяла королевской администрации вмешиваться в дела вотчины.

Неизменным атрибутом вотчины был принудительный труд зависимых крестьян в феодальном хозяйстве, возникший в результате их зависимости от лордов.

Крестьянские земли делились на участки и относились к проектной категории (облицованные оброком и барщиной). Здесь преобладал принудительный севооборот с залежью и стерней.

Кто такие феодалы

Феодал — представитель правящего слоя феодального общества, собственник земли с зависимыми крестьянами (феодал).

После реформы Карла Мартелла, проведенной во Франкском государстве, начали оформляться вотчины (бенефициары) для службы лорду.

В средневековых государствах Западной Европы феодалы строились в форме социальной иерархии, называемой феодальной лестницей.

На его вершине находился король, власть которого над его подчиненными часто была номинальной. Также расположены:

- герцоги и графы;

- бароны;

- рыцари.

Феодал, занимавший более низкую ступень, назывался вассалом, а его непосредственный «начальник», отдавший землю в пользование ему, назывался сеньором.

Вассальные отношения возникали только между соседями по феодальной лестнице, поэтому рыцари не подчинялись королю напрямую.

Во время фрагментации герцоги и графы пользовались большой свободой по отношению к королю, что давало им право действовать в качестве судей, чеканить собственные монеты и взимать налоги с населения, находящегося под их контролем.

Старец по отношению к вассалам выступал не только как лицо, требующее исполнения служебных обязанностей, но и как защитник в случае военной угрозы.

Особую категорию составляли рыцари — военные феодалы, которые жили в замках, участвовали в турнирах и участвовали в военных походах.

Чтобы получить этот статус, претендент (обязательно феодал) должен был пройти обряд посвящения. В разное время это включало поднос оружия, ношение кольчуги и шлема, удары ладонью по шее (colee).

У каждого рыцаря была своя красивая дама (часто воображаемая), и их поведение регулировалось «Кодексом рыцарской чести», который требовал проявления благородства, отваги и доблести.

Признаки феодализма

Отвечая на вопрос, что такое феодализм, необходимо знать основные черты этого общественного строя.

К ним относятся:

- доминирование натурального хозяйства (производство продукции для собственного потребления);

- доминирование традиционной экономики;

- наличие обширных земельных владений (вотчин, вотчин, вотчин);

- вассальные отношения — иерархическое подчинение социальных групп;

- наличие мелкого производства зависимых крестьян, характеризующихся низким уровнем развития сельского хозяйства;

- важная роль обычаев и традиций;

- ручное производство, неразвитость техники.

Подробнее о феодальном строе смотрите в этом видео:

Эксплуатация крестьян

Феодальная раздробленность государства, подрывающая целостность страны, была основана на принципе феодальной собственности. Он также строил отношения между крепостными и помещиками — зависимость первых от вторых.

Эксплуатация одного социального класса другим происходила через сбор обязательного феодального канона (было три типа канона). Первый тип был барщиной. При ней фермер обязывался работать определенное количество рабочих дней в неделю. Второй тип — натуральный оброк. При нем крестьянин должен был отдавать феодалу часть своего урожая (а от ремесленника — часть продукции). Третий тип — денежная рента (или денежная рента). При ней ремесленники и крестьяне платили лордам иностранной валютой.

Феодальное государство строилось не только на экономической, но и внеэкономической эксплуатации угнетенных слоев населения. Часто это принуждение приводило к открытому насилию. Некоторые из его форм были прописаны и зарегистрированы в качестве законных методов избежания правонарушений в законодательстве. Именно благодаря поддержке государства власть феодалов сопротивлялась несколько столетий, когда положение других слоев общества зачастую было просто катастрофическим. Центральное правительство систематически угнетало и подавляло массы, защищая частную собственность и социально-политическое превосходство аристократии.

Развитие феодализма

Самой распространенной политической системой в средневековом обществе была монархия. Менее распространены были характерные республики некоторых регионов: Германии, Северной России и Северной Италии.

Первое феодальное государство (V-IX вв.), Как правило, было монархией, в которой правящий класс феодалов только начинал формироваться. Он сплотился вокруг королевской семьи. Именно в этот период были сформированы первые великие средневековые европейские государства, включая франкскую монархию.

Цари в те века были слабыми и номинальными фигурами. Их вассалы (князья и герцоги) признавались «младшими», но фактически пользовались независимостью. Становление феодального государства происходило одновременно с образованием классических феодальных слоев: молодых рыцарей, средних баронов и великих графов.

В X-XIII веках для Европы были характерны высшие вассальные монархии. В этот период феодальное государство и закон привели к расцвету средневекового производства натурального сельского хозяйства. Наконец-то оформилась политическая раздробленность. Сформировалось ключевое правило феодальных отношений: «вассал моего вассала — не мой вассал». У каждого крупного землевладельца были обязательства только перед своим непосредственным господином. Если феодал нарушал правила вассальности, его в лучшем случае оштрафовали, а в худшем — войну.

Конец феодализма

Крупные землевладельцы, как могли, сопротивлялись усилению монархов. Феодальное государство Россия пережило несколько кровопролитных внутренних войн, прежде чем московские князья сумели установить контроль над большей частью страны. Подобные процессы имели место в Европе и даже в других частях света (например, в Японии, где также были крупные землевладельцы).

Феодальная раздробленность исчезла в прошлом в XVI-XVII веках, когда в Европе возникли абсолютные монархии с полной концентрацией власти в руках королей. Правители выполняли судебные, фискальные и законодательные функции. В их руках были большие профессиональные армии и важная бюрократическая машина, с помощью которой они контролировали ситуацию в своих странах. Представительные органы государств потеряли свое древнее значение. Некоторые остатки феодальных отношений в виде крепостничества сохранялись в деревне до 19 века.

Князья и вече

Как правило, республики имели довольно скромную территорию. В Германии они в основном были полностью ограничены землями, прилегающими к городу. При этом каждая феодальная республика имела свой суверенитет, денежную систему, суд, трибунал и армию. Приглашенный князь мог возглавить войско (например, в Пскове или Новгороде.

В российских республиках также было вече — городской совет свободных граждан, на котором решались внутренние экономические (а иногда и внешнеполитические) вопросы. Это были средневековые ответвления демократии, хотя они не отменяли верховную власть аристократической элиты. Однако наличие множества интересов разных слоев населения часто приводило к возникновению внутренних конфликтов и междоусобиц.

Феодальные междоусобицы

Между феодалами часто возникали внутренние вооруженные конфликты, которые назывались феодальной борьбой. В столкновениях участвовали не только люди, вовлеченные в конфликт, но и члены их семей.

Это привело к долгим, многолетним тяжбам с участием нескольких поколений феодалов на рубеже войны.

Причины конфликтов часто были связаны с разделом земель и хозяйственными спорами. Также они могли возникнуть из-за личных оскорблений и недопонимания. Фактором гражданской войны стала месть за обиженного и убитого родственника.

Независимо от причин такая борьба унесла жизни многих феодалов, поэтому власти пытались ограничить или запретить конфликты. Вспомним «русскую правду», допускавшую вражду только близким родственникам.

Республики

Помимо монархий в средние века существовали аристократические республики. Они были еще одной своеобразной формой феодального государства. В России торговые республики образовались в Новгороде и Пскове, в Италии — во Флоренции, Венеции и некоторых других городах.

Высшая власть в них принадлежала коллективным городским советам, в которые входили представители местной знати. Важнейшие рычаги управления принадлежали купцам, духовенству, богатым ремесленникам и землевладельцам. Советы контролировали все дела города: торговые, военные, дипломатические и т.д.

Централизация

В 14 веке начался общеевропейский процесс централизации власти. Древнерусское феодальное государство в этот период оказалось зависимым от Золотой Орды, но, несмотря на это, внутри нее бушевала борьба за объединение страны вокруг княжества. Основными противниками в судьбоносной схватке были Москва и Тверь.

Тогда же появились первые представительные органы в странах Запада (Франция, Германия, Испания): Генеральные штаты, Рейхстаг, Кортесы. Центральная государственная власть постепенно увеличивалась, и монархи сосредоточили в своих руках все новые рычаги управления. Короли и великие князья полагались на городское население, а также на среднюю и мелкую знать.