- Причины и предпосылки первой революции в России

- Рабочие советы

- Декабрьское вооруженное восстание

- Роль министра Сергея Витте

- Участники (движущие силы) революции

- Либерально-демократические, националистические, радикальные движения

- Воссоединение Гапона с семьей

- Политические партии в первой русской революции

- Ленин, Троцкий и Гапон

- Выступления в армии и флоте

- Образование новых политических партий

- Национально-освободительное движение

- Периодизация промышленной революции

- Начало революции

- Второй этап революции: кульминация

- Третий этап революции: нисходящий. Становление российского парламентаризма

- Основные задачи

- Эмиграция отца Гапона

- «Кровавое воскресенье»

- Манифест 17 октября 1905 года

- Ход революции и её этапы

- Кратко об итогах первой русской революции 1905-1907 гг.

- Нестабильность власти

- Политическая обстановка в 1903-1904 годы

Причины и предпосылки первой революции в России

Предпосылкой к возникновению революционной ситуации в стране явилось обострение следующих проблем:

- крестьянин, который заключался в просьбе крестьян провести «черный передел» земли, который дал бы землю крестьянам;

- работник, обязанный ввести трудовое законодательство, которое может установить приемлемые условия труда, включая страхование, рабочее время, пенсии;

- национальный, требующий равенства для граждан любой национальности и культурной автономии.

Причины, приведшие к революции 1905-1907 годов, были следующие:

- Экономическая, образовавшаяся в результате противоречий между модернизирующими реформами и докапиталистической экономикой, что привело к экономическому кризису.

- Социальная, состоящая из противоречий во взаимоотношениях помещиков и крестьян, кулаков и бедняков, буржуазии и рабочих, власти у народа, основанная на тяжелом положении крестьян и рабочих.

- Политическая, заключающаяся в обострении национального вопроса, в кризисе «верхушки» — борьба за власть в правительстве реформистских и консервативных группировок.

Поводом к началу революции послужили следующие события:

- кризис экономики России 1900 — 1903 гг.;

- поражение в русско-японской войне 1904-1905 гг.;

- «Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. — расстрел рабочих в Петербурге.

Все социальные группы, выдвигавшие свои требования, были участниками революционных акций:

- Пролетариат требовал признания трудового законодательства и профсоюзов.

- Фермеры — отмена выкупа земли, выход из общины по желанию и устранение дефицита земли.

- Предприниматели в лице буржуазии: уважение гражданских прав, введение трудового законодательства и парламентская власть.

- Интеллигенция также требовала уважения гражданских прав жителей России и усиления парламентской власти.

- Приграничные жители требуют равенства народов при сохранении своего языка, культуры и религии.

Рабочие советы

В октябре Троцкий и другие меньшевики основали Санкт-Петербургский Совет рабочих депутатов. Первое собрание этой организации состоялось 13 октября. Приняли участие 40 делегатов, так как большинство заводов города смогли избрать своих представителей. В результате было опубликовано заявление: «В ближайшие дни в России произойдут решающие события, которые определят судьбу рабочего класса в стране на долгие годы. Мы должны быть полностью готовы к этим событиям, объединенные нашей общей Советской властью».

В последующие недели по всей России было сформировано более 50 таких советов. Эти события стали следующим этапом первой русской революции. Витте продолжал советовать царю пойти на уступки. Великий князь Николай Романов согласился и пригласил царя провести реформы. Король отказался и вместо этого приказал ему взять на себя роль военного диктатора. Великий князь вытащил пистолет и пригрозил застрелиться на месте, если король не поддержит план Витте.

Декабрьское вооруженное восстание

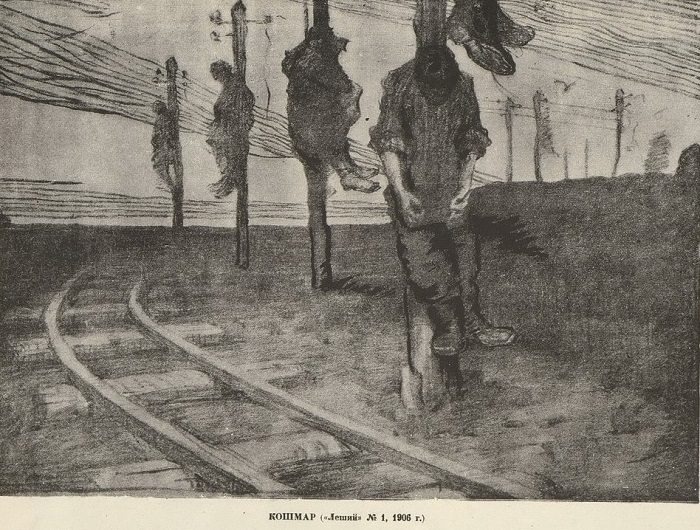

Это было кульминацией событий 1905 года. В нем участвовало около 6 тысяч вооруженных рабочих. В Москве было воздвигнуто до 1000 баррикад. Тактика баррикадной борьбы рабочих отрядов сочеталась с действиями мелких боевых единиц. Правительству удалось перебросить войска в Москву из Петербурга, и восстание стало ослабевать. Самые упорные сопротивлялись на Пресне, в рабочем районе возле Прохоровской фабрики. 19 декабря восстание в Москве было подавлено. Многие его участники были расстреляны. С помощью войск правительству удалось подавить вооруженные восстания рабочих в других рабочих центрах России (Сормов, Красноярск, Ростов, Чита).

Роль министра Сергея Витте

После съемок народного марша 9 января 1905 года была создана комиссия, чтобы выяснить, чем недовольны рабочие. Правительство было вынуждено пойти на ряд уступок. Таким образом, было разрешено перейти от православия к другим религиям, а ограничения для старообрядцев были сняты.

14 июня 1905 года моряки линкора «Потемкин» протестовали против поставки тухлого мяса, зараженного личинками. Капитан приказал расстрелять начальника. Расстрельная команда отказалась подчиниться приказу и вместе с остальным экипажем выбросила офицеров за борт. Повстанцы убили семерых из восемнадцати потемкинских офицеров, в том числе капитана Евгения Голикова. Для управления кораблем они организовали военно-морской комитет из 25 моряков во главе с Афанасием Матушенко.

В Женеву прибыла делегация восставших моряков с посланием, адресованным непосредственно отцу Гапону. Он принимал близко к сердцу дела моряков и тратил все свое время на сбор денег и закупку для них припасов. Восстание Потемкина распространилось на другие части армии и флота.

В октябре 1905 года в России забастовали железнодорожники. Он парализовал всю сеть железных дорог России. Позже Лев Троцкий вспоминал: «Во время первой русской революции забастовка, теперь уже под политическими лозунгами, распространилась из Москвы по всей стране. Такого масштабного удара больше нигде не было. Во многих городах произошли столкновения с войсками».

Сергей Витте (министр путей сообщения, новатор своего времени) видел только два варианта для Николая II: либо возглавить народное движение за свободу, сделав ему уступки, либо установить военную диктатуру и подавить любую оппозиционную силу. Однако Витте подчеркнул, что любая репрессивная политика приведет к массовому кровопролитию. Он посоветовал королю предложить программу политической реформы.

Во время первой русской революции Сергей Витте обратился к царю с посланием: «Нынешнее движение за свободу — явление не новое. Его корни уходят в многовековую историю России. Свобода должна быть девизом правительства. Спасение государства существует. Движение исторического прогресса невозможно остановить. Идея гражданской свободы восторжествует если не через реформы, то через революцию. Правительство должно быть готово пойти по конституционному пути. Правительство должно искренне и открыто бороться за благосостояние государства, а не пытаться защищать тот или иной тип правления. Альтернативы нет. Правительство должно поставить себя во главе движения, завоевавшего страну, или отказаться от нее, чтобы элементарные силы разорвали ее на части».

Участники (движущие силы) революции

Реализация цели и задач была в интересах практически всех (кроме части правящей элиты) слоев российского общества. Движущими силами революции были мелкобуржуазные слои городов и деревень. Эта революция была по сути «популярной». Мелкая буржуазия, рабочие и крестьяне были в одном революционном лагере.

Этому полю противостояли помещики и крупная буржуазия, высокие бюрократы и духовенство. Либеральная оппозиция была представлена в основном средним классом и интеллигенцией. Они поддержали мирные преобразования через демократическую парламентскую борьбу.

Либерально-демократические, националистические, радикальные движения

РСДРП

- Руководитель: Г.В. Плеханов, Л. Мартов, Ю. Цедербаум

- Задачи партии: Программа-минимум: Свержение самодержавия, введение конституции. Ликвидация земельной собственности, передача земли крестьянам, капитализация земли (вступление в свободную продажу). Программа-максимум: Свержение буржуазии, установление диктатуры пролетариата. Исключение занятий. Ликвидация частной собственности.

- Тактика: народная революция под руководством рабочего класса и РСДРП в союзе с буржуазией.

- Временные рамки: между двумя революциями должно пройти достаточно времени, поскольку социалистическая революция возможна только в индустриальной стране.

- Спрос на сельское хозяйство:

- Ликвидация частной собственности на землю.

- Полная конфискация всей земли в собственности собственника, государства, собственности, церкви и монастыря.

- Национализация земли, передача ее в собственность государства.

РСДРП (б)

- Руководители: Ленин В.И

- Задачи партии: Программа-минимум: Свержение самодержавия, введение конституции. Ликвидация земельной собственности, передача земли крестьянам, капитализация земли (вступление в свободную продажу). Программа-максимум: Свержение буржуазии, установление диктатуры пролетариата. Исключение занятий. Ликвидация частной собственности.

- Тактика: народная революция под руководством пролетариата в союзе с беднейшими крестьянами.

- Сроки: обе революции — революционный процесс. Он должен был немедленно перейти от буржуазно-демократического к социалистическому. И. Н. Ленин предложил план построения социалистической индустриальной страны на основе общественной собственности.

- Аграрный вопрос: «муниципализация земли» — передача земли в ведение органов местного самоуправления.

АКП (Партия революционных социалистов)

- Руководитель: Чернов В.М

- Задачи партии: свержение монархии. Создание демократической республики. Созыв Учредительного собрания. Ликвидация частной собственности.

- Тактика: народная революция под руководством пролетариата, трудового крестьянства, революционной социалистической интеллигенции. Основным методом борьбы был террор.

- Диапазон времени: нет

- Спрос на сельское хозяйство:

- Передача земли в общественное достояние («Земля крестьянам!»).

- Отмена частной собственности.

- Передача земельных участков общинам с распределением по тарифу на рабочую силу.

Либерально-демократические движения

- Союз 17 Октября (Оттобристи). Руководитель: крупные финансисты А.И. Гучков и М.В. Родзянко. Единственная классная партия, представленная бизнесменами. Октябристы были противниками парламентаризма и сторонниками единой России. Они поддерживали конституционную монархию с законодательным органом в лице Государственной думы.

- Лидер Партии народной свободы (кадеты): историк П. Н. Милюков, экономист П. Б. Струве, земский конституционалист Г. Е. Львов. Основное ядро партии — профессора, юристы, юристы. Кадеты стремились установить парламентскую монархию и разделить три ветви власти. Курсанты придерживались легальных методов и посредством реформ пытались повлиять на власть.

Праворадикальные движения

Одной из крупнейших политических партий была партия «Русский народный союз» во главе с В. Пуришкевичем. Николай II стал почетным членом этой партии. Ассоциация известна созданием экстремистских боевых группировок «Сотня негров», которые с 1903 по 1907 год провели более 680 еврейских погромов.

Среди других партий — Партия «Русское собрание» (лидер: Н. Марков) и Российский народный союз Михаила Архангела (лидер: А. Дубровин).

Праворадикальные организации придерживались принципа неприкосновенности самодержавия, считали, что церковь в государстве должна занимать привилегированное положение, выступали против революции.

Воссоединение Гапона с семьей

Сожитель Гапона (его законная жена умерла через несколько лет после брака, оставив мужу дочь и сына) присоединилась к нему в изгнании. В мае 1905 года они переехали в Лондон. Издатель предложил ему значительную сумму за написание его автобиографии «История моей жизни» (1905 г.). Находясь в Англии, его попросили написать обращение против антисемитизма. Он с готовностью согласился и написал брошюру против еврейских погромов. При этом Гапон отказался принять предложенную ему компенсацию.

Политические партии в первой русской революции

Революция 1905–1907 гг. Впервые в истории России стала ареной политической борьбы, в которой приняли участие политические партии.

Название партииГод начала бизнесаГоловыНастройки программы

| Российская социал-демократическая рабочая партия (РСДРП) | 1903 г. | В.И. Ленин (большевики),

Л.О. Мартов (меньшевики) |

Приход к власти пролетариата в результате социальной революции. |

| Партия революционных социалистов

(АКП, «СР») |

1902 г. | В.М. Чернов,

AR Gots, Н. Д. Авксентьев |

Свержение самодержавия, построение социализма. |

| Партия конституционных демократов России

(курсанты) |

1905 г. | П.Н. Милюков,

С.А. Муромцев, Долгоруков П.Д |

Переход от абсолютной монархии к парламентской демократии. |

| Союз 17 Октября (Оттобристи) | 1906 г. | А.И. Гуцков,

Д. Н. Шилов |

Введение конституционного режима правления. |

| Русская монархическая партия | 1905 г. | WA Gringmut | Сохранение самодержавия и социальной классовой структуры. |

| Союз Русского народа и Союз Архангела Михаила («черная сотня») | 1905 г. | В. М. Пуришкевич, А. И. Дубровин | Укрепляйте самодержавие, сохраняя фундаментальные основы. |

Ленин, Троцкий и Гапон

Ленин встретил Гапона за границей, куда он бежал после событий 9 января. Вождь мирового пролетариата оценил преданность этого человека идеям революции, но признал, что ему не хватало знаний и сопротивления. Он признал важный вклад священника в развитие рабочего движения. С его помощью началась первая русская революция. Генри Невинсон из Daily Chronicle отметил, что Гапон был «человеком, который первым поразил сердце тирании и заставил старого монстра растянуться». Узнав о кровавом воскресении, Лев Троцкий решил вернуться в Россию. Он понимал, что отец Гапон указал рабочим верный путь.

Троцкий сказал: «Теперь никто не может отрицать, что всеобщая забастовка является важнейшим средством борьбы. 9 января была первая действительно значимая политическая забастовка, несмотря на то, что проводилась от имени священника. Следует добавить, что только революция в России может привести к власти демократическое рабочее правительство».

Троцкий считал, что убийство протестующих приближает революцию и делает ее более вероятной.

Выступления в армии и флоте

Летом и осенью 1905 года прошли массовые демонстрации в армии и на флоте. В июне вспыхнул бунт на линкоре «Потемкин». Моряки надеялись, что к ним присоединятся и другие корабли Черноморского флота. Но их надежды не оправдались.

«Потемкин» ушел к берегам Румынии и сдался местным властям.

В октябре — декабре было около 200 выступлений солдат в разных городах, в том числе в Харькове, Киеве, Ташкенте, Варшаве. В конце октября в Кронштадте вспыхнуло восстание моряков, но оно было подавлено. В ноябре моряки крейсера «Очаков» подняли восстание в Севастополе. Корабль был подбит орудиями крепости и затонул.

Образование новых политических партий

В ходе революции укрепились «старые» политические партии (РСДРП и революционные социалисты). В то же время возникли новые партии. В октябре 1905 года была создана первая легальная политическая партия в России: Конституционно-демократическая партия (Партия кадетов). Его поставил известный историк П. Милюков. В него вошли представители торгово-промышленного среднего класса. Вскоре после Манифеста Николая II была создана политическая партия «Союз 17 октября» или октябристов, возглавляемая московским промышленником А. Гучковым. В него вошли представители крупных землевладельцев, промышленной, финансовой и торговой буржуазии. Обе эти партии боролись за скорейшее прекращение революции, за политические свободы в рамках Манифеста от 17 октября и за создание конституционно-монархического режима в России.

Национально-освободительное движение

Революция 1905–1907 гг. Привела к зарождению национального движения. В Польше и Финляндии прошли демонстрации и митинги с требованием равенства наций, гарантирования национальным регионам «внутреннего самоуправления». К ним были добавлены требования гарантировать право на получение образования на родном языке и право на развитие национальной культуры, которые были выражены в странах Балтии, Беларуси, Украине и Закавказье.

В ходе революции царизм был вынужден разрешить выпуск газет и журналов на языках народов России, а также преподавание в школах на их родном языке. Возникли и активно действовали национальные партии социалистической ориентации: Польская социалистическая партия, Белорусская социалистическая Громада, Еврейский Бунд, Украинская Спилка, Грузинские социалисты и др.

В целом национальное движение периферии слилось с революционной борьбой против царизма.

Периодизация промышленной революции

Начало революции

Священник Георгий Гапон стал одним из организаторов «сходов» юридических работников. Он создал организацию «Собрание фабрично-заводских рабочих России», пригласил рабочих написать петицию и пойти со всеми людьми с ней к Николаю II.

8 января П. Д. Святополк-Мирский сообщил царю о готовящейся акции, и 9 января вместо Николая II людей встретили каратели. Эти события получили название «Кровавое воскресенье». Расстрел рабочих шокировал общество, пошатнул авторитет «доброго» царя, с именем которого стали связывать все проблемы страны. На фоне этих событий революционные партии становились все более могущественными.

События 9 января стали прологом революции, которая стала нарастать вширь и глубину. В стране возникли первые Советы рабочих депутатов, увеличилось количество крестьянских восстаний и стачечных движений. Кроме того, армия и флот продемонстрировали готовность принять участие в социалистической революции.

В августе 1905 г. А.Г. Булыгин предложил Николаю II создать Государственную Думу. Он поручил А.Г. Булыгину разработать проект законодательного учреждения при императоре. Проект назывался «Булыгинская дума», но так и не вступил в силу. Между тем революция продолжала набирать силу. Самым крупным военным восстанием было восстание на линкоре «Князь Потемкин Таврический» в июне 1905 года. Большая часть армии была крестьянской, поэтому события, произошедшие в российской деревне, не могли оставить равнодушными солдат и моряков. Для подавления восстания на море был отправлен линкор «Сан-Джорджио иль Витториозо», но вскоре военный корабль перешел на сторону восставших.

В августе 1905 г состоялся III съезд РСДРП, на котором обсуждались вопросы о перспективах революции. На этой встрече произошло окончательное «размежевание» партии. Умеренные социалисты (меньшевики) уехали в Женеву, а большевики (РСДРП (б)) остались в Лондоне и приступили к подготовке всероссийской политической стачки, трансформировав ее в вооруженное восстание для захвата власти и установления диктатуры пролетариата. Беднейшие крестьяне были союзниками рабочего движения.

Второй этап революции: кульминация

В конце сентября в Москве прошли забастовки. Рабочие Петербурга поддерживали рабочих Москвы. Железные дороги сыграли важнейшую роль в распространении забастовки с тех пор, как Комитет железных дорог стал ее организатором. Первым пострадал Московский железнодорожный узел. К 17 октября количество нападавших достигло 2,5 миллиона человек. Они выдвинули лозунги «Долой самодержавие!», «Созыв Учредительного собрания!». «На месте» ввели восьмичасовой рабочий день. Почта, телеграф, юристы, профессора и железная дорога не работали. Страна была «парализована».

Следовательно, правительство решило пойти на уступки: 17 октября 1905 г. Николай II подписал Манифест, согласно которому он обещал созывать Государственную Думу и не принимать законы без ее утверждения; он ввел свободу слова, печати, организацию собраний. В ответ на Манифест стало появляться большое количество либеральных и монархических партий, многие из которых были легализованы.

Манифест от 17 октября положил начало многопартийности и российскому парламентаризму, но, несмотря на это, революция продолжала набирать обороты.

Вооруженные демонстрации прошли и в других городах, в основном на юге России (Донбасс, Кавказ); на Урале (на Мотовилихинском заводе в Перми). Все выступления проиграли. Социалисты призвали к вооруженному восстанию, чтобы установить диктатуру пролетариата. Но поднять массы на всеобщее восстание не удалось: рабочие Петербурга не поддержали восстание, но все же сумели организовать его в Москве. 7 и 8 декабря началась забастовка, 10 декабря — стихийное строительство баррикад. Семеновский полк был отправлен из Петербурга для подавления восстания. Рабочий квартал Пресни сопротивлялся более упорно. 19-20 декабря восстание было подавлено.

Причины поражения пролетариата в первой русской революции В. И. Ленин раскрыл в своем труде «Уроки Московского восстания»:

- Превратить октябрьскую всеобщую забастовку в вооруженное восстание не удалось, так как восстания в отдельных городах носили редкий характер и не имели общего руководящего центра.

- Не удалось создать союза рабочих и крестьян.

- Значительная часть армии оставалась верной самодержавию.

Третий этап революции: нисходящий. Становление российского парламентаризма

Выборы в Первую Государственную Думу были объявлены в декабре 1905 года. По-прежнему сохранилась система переписи и принцип преемственности (права голоса были лишены женщины, несущие военную службу и бомжи). Выборы должны были пройти в два этапа в провинции, регионах и крупных городах.

Деятельность I и II Государственной Думы — важнейшие события этого этапа.

Третий переворот в июне. Монархия 3 июня (3 июня 1907 г. — 29 февраля 1917 г.)

После роспуска II Государственной думы Николай II изменил избирательный закон в пользу правых партий. Таким образом, царь нарушил свое обещание не принимать законы без Думы, то есть восстановил самодержавие. Это событие положило конец революции, продолжавшейся 2,5 года и закончившейся поражением.

При этом возврата к «былому абсолютизму» не было: остались политические партии и Государственная Дума, которая могла не только оказывать серьезное влияние на политику, но и находиться в оппозиции к власти.

При сохранении вертикали законодательной власти в России была установлена новая политическая система: третья июньская монархия.

Основные задачи

Основными задачами буржуазно-демократической революции было решение национальных, аграрных, профсоюзных и политических вопросов.

Особое внимание было уделено следующим задачам:

- отмена земельной собственности и передача земли крестьянам;

- сократить рабочий день на производстве до 8 часов;

- установление единых прав для всех народов России;

- устранение самодержавия и создание парламентской власти.

Эмиграция отца Гапона

Как уже отмечалось выше, после расправы отец Георгий Гапон уехал в Женеву. Кровавое воскресенье сделало его фигурой национального масштаба. Это было очень популярно. Одним из первых, кого он встретил, был лидер меньшевиков Георгий Плеханов. Этот человек познакомил Гапона с Павлом Аксельродом, Верой Засулич, Львом Дойчем и Федором Даном, и священник сказал им, что полностью разделяет взгляды этой революционной группы.

Отец Гапон считал себя лидером следующей революции. Он считал, что его первая задача — объединить революционные партии. Однако он предпочел подход Партии социалистов-революционеров к политике. Он сказал Леву Дойчу: «Теории не важны для них, важно только то, что у человека есть мужество и он предан делу народа. От меня ничего не требуют, не критикуют мои действия. Напротив, меня всегда хвалят. Виктор Чернов не был уверен, что Гапон действительно поддерживает PSA.

Отец Георгий Гапон познакомился и с анархистом Петром Кропоткиным. Он также имел беседы с Лениным и другими большевиками в Женеве. Надежда Крупская рассказывала: «Гапон часто навещал нас в Женеве. Он много говорил. Владимир Ильич внимательно слушал, пытаясь разглядеть в рассказах особенности грядущей революции ». Беседы Ленина с Гапоном помогли ему убедить его изменить большевистскую аграрную политику.

«Кровавое воскресенье»

В конце 1904 года Гапон, неоднократно поддерживавший создание так называемого государства всеобщего благосостояния, но не получавший поддержки властей, обратился к социал-демократам, а затем к либеральной интеллигенции, эсерам, которые откликнулись к его инициативам. Родилась идея составить прошение и пойти с ним к королю. Толчком к реализации этого предприятия стала забастовка на Путиловском заводе с увольнением нескольких сотрудников компании Гапонова. Чем не повод обращаться к царю-отцу, покровителю и покровителю?

Что сделал Николай? Не желая поддаваться давлению, он просто уехал из Петербурга до начала демонстрации. Властям Петербурга пришлось разгадывать сложившуюся ситуацию: Фуллон, Святополк-Мирский.

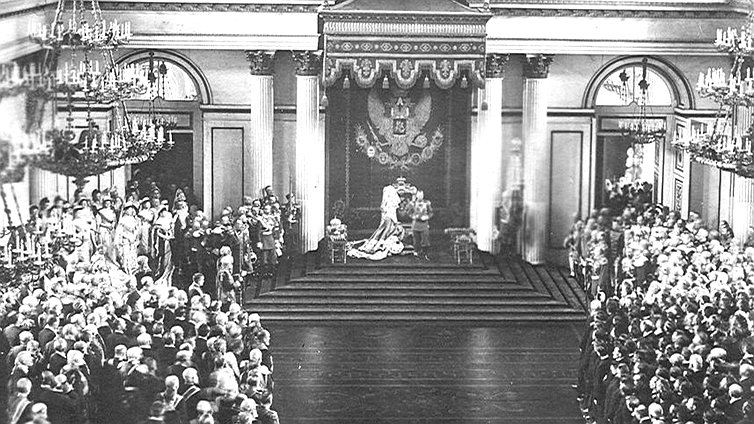

«Кровавое воскресенье». Источник: life.ru

А 9 (22) января колонны рабочих начали собираться в сторону центра Петербурга. В этих рядах были также вооруженные революционеры, готовые в любой момент воспользоваться представившейся возможностью для начала революционных действий. Колонну возглавлял Гапон, понимавший, что идет на большой риск. Несмотря на развернутые войска, он надеялся, что правитель начнет политический диалог с демонстрантами. Однако этого не произошло. Власти ответили огнем.

Война, развязанная против его собственного народа, потрясла страну, либеральную интеллигенцию и широкие массы. Престиж самодержавия был подорван.

Манифест 17 октября 1905 года

Напуганный дальнейшим развитием революции, Николай II подписал Манифест об отмене неограниченной монархии в России. Император признал необходимость «дать населению незыблемые основы гражданской свободы»: неприкосновенность личности, свободу совести, слова, печати, собраний и профсоюзов, представительное правительство — законодательную Государственную думу. Круг избирателей значительно расширился.

В условиях всплеска революции 1905 года Манифест был уступкой самодержавию, но не принес желаемого спокойствия.

Ход революции и её этапы

Таблица 1. Первый этап, январь-сентябрь 1905 г. Начало и развитие.

| Дата, название мероприятия | Ход мероприятия | Результаты |

| 9 января

«Кровавое воскресенье» |

Ходатайство рабочих с мирным ходатайством к императору с просьбой о заступничестве. Расстрел мирной демонстрации 2000 человек у Зимнего дворца под руководством священника Гапона. Среди погибших около 200 человек, около 700 ранены. | Результаты показали, что верховная власть не готова решать вопрос мирным путем. Войска и полиция продолжали боевые действия против населения, применялись репрессии, генерал-губернатором Санкт-Петербурга был назначен Д.Ф. Трепов, установивший в столице диктаторский режим.

Мероприятие завершилось массовыми демонстрациями по всей стране. |

| 10 января — начало забастовок | Пролетариат Петербурга провозгласил «Смерть или свободу!». Более 160 тысяч рабочих столицы бастуют.

Возникли Советы рабочих депутатов, организовавшие рабочее движение. Крестьянские волнения составляли пятую часть всей России. Армия и флот наполнены революционными настроениями. |

Движение рабочих, крестьян и солдат становится общероссийским. |

| 17 января — созыв внеочередного собрания акционеров | Составление проекта первичных преобразований. | |

| 18 февраля — рескрипт о созыве народных представителей | Вовлечение народных представителей в разработку и обсуждение изменений законодательства. | |

| 6 августа — Манифест «Булыгинский | В манифесте утверждено положение об избрании депутатов Государственной Думы.

Выборы не совпадали, большая часть населения была лишена права голоса. |

Создание Государственной Думы не остановило рост политизации страны, ее бойкотировали, выдвигались требования расширить права граждан и обеспечить всеобщее избирательное право. |

Таблица 2. Вторая фаза — Кульминация октябрь-декабрь 1905 года.

| Дата, название мероприятия | Ход мероприятия | Результаты |

| Сильный подъем революционного движения | Организация забастовок и забастовочных комитетов. | Начало в октябре всероссийской политической забастовки, парализовавшей всю жизнь в стране. Участвовало до двух миллионов рабочих. |

| 17 октября 1905 года Николай II подписал Манифест, усовершенствовавший госзаказ | Манифест направлен на преобразования, которые приведут к конституционной монархии. Началась легализация либеральных и других политических партий страны, возросло влияние общественных организаций. | Последствия реформы разделили революционное движение:

Самодержавие получило защиту от монархистов; · Либералы предлагают лозунг прекращения борьбы; · Меньшевики требовали контроля над обещаниями правительства; · Большевики активно готовили вооруженное восстание и бойкот Государственной Думы; · Эсеры призывали к усилению индивидуального террора. |

| Новые революционные восстания конца 1905 г | Захват земли и разгром помещиков крестьянами.

Восстания на флоте, охватившие Кронштадт и Севастополь, беспорядки и вооруженные восстания во многих городах страны и на Транссибирской магистрали. |

Выкуп отменен.

Повстанцы потерпели поражение из-за плохой организации и отсутствия помощи со стороны арестованных членов Петербургского Совета. Характер событий указывал на важную роль рабочих в политических событиях. |

| Принятие нового закона о выборах 11 декабря | Рабочие получили право голоса со значительными ограничениями. |

Третий этап — январь 1906 г. — 3 июня 1907 г. Закат.

Третья фаза первой русской революции характеризовалась спадом активности революционного движения и усилением государственной власти. Несмотря на активизацию социалистических партий, организованные массовые демонстрации уменьшились, и продолжались лишь стихийные акции в виде нападений на сотрудников полиции, захвата земель и прочего.

Согласно Манифесту от 20 февраля 1906 года, созыв Государственной Думы состоялся, первый — в апреле — июле 1906 года, второй — в феврале — июне 1907 года. Права депутатов ограничивались основными законами, принятыми до первого созыва. Государственной Думы.

После роспуска Думы первого созыва началась террористическая война, от которой пострадали многие государственные чиновники. С помощью указа о военном трибунале, одобренного новым премьер-министром П.А. Столыпиным, удалось с помощью жестких мер снизить пик «терроризма».

Правительство Столыпина также оказывало давление на работу Второй Государственной думы, распущенной в июне 1907 года. Публикация нового положения о выборах, не одобренного Думой, называется переворотом третьего июня.

Согласно хронологии событий революции 1905-1907 гг., Ее первый этап ознаменовался началом и развитием революционного движения, второй этап — кульминацией, а на третьем этапе — резким упадком и концом первого русского движения сама революция.

Кратко об итогах первой русской революции 1905-1907 гг.

В результате революции:

- произошли изменения в сознании людей;

- буржуазная демократия появилась в лице Государственной Думы, многопартийности и признания прав личности без гарантии их соблюдения;

- в селах отменены земельные платежи, снижена арендная плата, но сохранена помещичья собственность;

- в промышленности рабочий день был сокращен до 9 часов, повышена заработная плата, разрешены забастовки и профсоюзы;

- было ограничение на русификацию: введение преподавания в школах на национальных языках и прием в Думе национальных представительных периферий.

Не были решены поставленные перед революционерами задачи: не было введено трудовое законодательство; Самодержавие, национальное неравенство и землевладение остались.

Революция закончилась поражением по следующим причинам:

- раздробленность и недостаточная активность революционных слоев;

- армейская поддержка царского режима;

- недостаточное обострение социальных и политических обострений;

- достаточно сильная власть самодержавия.

Нестабильность власти

Николай II становился все более озабоченным ситуацией и вступал в переговоры с Сергеем Витте. Царь писал: «Все эти страшные дни я постоянно встречался с Витте. Мы очень часто встречались рано утром, чтобы расстаться только вечером, когда наступала ночь. Открыты только две дороги. Первый — найти поддержку солдат и подавить восстание силой. Это будут реки крови. Мы закончим там, где начали. Другое решение — предоставить людям гражданские права, свободу слова и печати, а также соответствие законов Государственной Думе. Витте очень активно отстаивает эту идею».

Великий князь Николай Романов, троюродный брат царя, был важной фигурой в армии. Он писал: «Правительство по-прежнему полностью бездействует .. глупый наблюдатель, который мало делает. Протест постепенно захлестывает страну».

Политическая обстановка в 1903-1904 годы

В 1900–1903 годах в мире начался экономический кризис, который затронул и Российскую империю, которая к тому времени успешно завершила промышленную революцию. За три года закрыто около трех тысяч компаний. Все более очевидной становилась экономическая отсталость страны, усугубленная русско-японской войной, отрицательно сказавшаяся на экономике и промышленности Российской империи.

После окончания промышленной революции 1990-х в России официально начал формироваться класс пролетариата. Однако положению рабочих нельзя было позавидовать: более продолжительный рабочий день, отсутствие защиты рабочих мест, социальных льгот, низкая заработная плата и высокие штрафы, тяжелые жилищные условия и запрет на создание профсоюзов. Все это привело к началу организованного рабочего движения и появлению новых форм борьбы: забастовок, забастовок, футболок.

Чтобы «успокоить» рабочих и отвлечь их от насущных проблем, Николай II решил создать легальные рабочие организации, которые должны были действовать под негласным надзором царской тайной полиции. Эта политика получила название «Зубатовщина» (С. В. Зубатов — инициатор поведения, начальник ГУБ) или «полицейский социализм».

Более того, именно в то время в стране нарастал терроризм. Таким образом, одной из жертв террора стал крайний консерватор министр внутренних дел В.К. Плеве. Его место занял П. Д. Святополк-Мирский, имеющий более либеральный менталитет.